LEVERKÜHN

Déjame que te cuente una historia. Es el año 1994. Un joven objetor, movido por una mezcla de idealismo juvenil, pulsión aventurera, cierta arrogancia y un punto de vanidad, había decidido cumplir el tiempo de su prestación en Bosnia. Desde entonces pone en cuarentena cualquier imagen e información que trate de un conflicto bélico, por prestigioso que sea el medio que lo respalde; tuerce el gesto ante las palabras “ayuda humanitaria”; sabe que lo único que diferencia a los “buenos” de los “malos” es el acceso que se tenga a las armas y la consiguiente posibilidad de aniquilar al contrario. Tal vez te hable de ello en otra ocasión, pero no en ésta. Hoy quiero contarte lo que vio una mañana de finales de noviembre, en una pequeña población cercana a Mostar muy castigada por los bombardeos serbios. Aquel día, mientras se terminaba de hacer el reparto de comida en la escuela local, echó un vistazo curioso por una de las ventanas. Allí dentro, en medio de una ruina generalizada, alguien había escrito en la pizarra una frase en latín para ejemplificar el uso de los comparativos (lamenta no recordarla exactamente, más allá de un citius y un vulpes; hubiese quedado realmente bonito). Sorprendente escena: en pleno triunfo de la barbarie y la irracionalidad, alguien se empeñaba en mantener viva la llama de la lengua que durante siglos había encarnado la cultura en el mundo occidental. Y aquella paradójica circunstancia le hizo esbozar una agridulce sonrisa: aún había lugar para la esperanza.

Déjame que te cuente otra historia. Ésta tiene lugar en noviembre de 1936. En medio de un violento combate entre los escombros de la Ciudad Universitaria, un soldado tropieza sin querer con los restos de una losa de mármol. En ella, una inscripción: “Amad la sabiduría”. También los protagonistas de esta anécdota se quedaron perplejos, pero no sonrieron. Yo sí, aunque en esta ocasión con un deje de amargura, pues poco espacio va quedando ya para la esperanza.

En esta pequeña anécdota, tan veraz en su ficción, reside el secreto de un relato alejado del engañoso discurso que, lleno de lugares comunes y hueros estereotipos, domina tantas crónicas y narraciones que se asoman a la guerra. Podría haber escogido el camino fácil de unos héroes de cartón piedra, dueños de gestos grandilocuentes y vacíos, pero ha preferido cautivarnos con la inquietante verosimilitud de un personaje tan cabal en su brutal humanidad como el sargento Amarras.

Podría haber optado por la demagogia moralizante de un planteamiento maniqueo, siempre agradecido (es más fácil saber que los malos son los otros, que dudar de nuestra endeble integridad), pero se ha decantado por un retrato firme, sereno, turbador por natural, de la subversión de cualquier orden, social, intelectual, ético, que conlleva toda guerra, con su reconocible mezcla de ideales desplomados, sueños rotos, normalidad aplazada, indiferencia cotidiana, miedo, suciedad, hedor, ruina física y moral (¡cuánto duele ese Madrid!).

Podría haber optado por la demagogia moralizante de un planteamiento maniqueo, siempre agradecido (es más fácil saber que los malos son los otros, que dudar de nuestra endeble integridad), pero se ha decantado por un retrato firme, sereno, turbador por natural, de la subversión de cualquier orden, social, intelectual, ético, que conlleva toda guerra, con su reconocible mezcla de ideales desplomados, sueños rotos, normalidad aplazada, indiferencia cotidiana, miedo, suciedad, hedor, ruina física y moral (¡cuánto duele ese Madrid!).

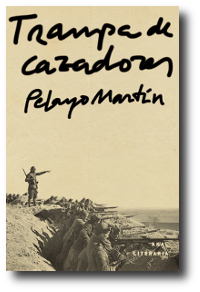

Por eso, por su sinceridad, por su verdad, me conmueve la denuncia de la impostura de la guerra, la constatación de la derrota de la palabra, del fracaso del ser humano, que es Trampa de cazadores.

Madrid, 18 de julio de 1936

—Demasiadas estrellas bajaron anoche.

La anciana hablaba sin mirar a su nieto; el niño, sin embargo, no despegaba los ojos de los de ella. Lo que había contemplado durante aquella mañana a la sombra del árbol más frondoso de toda la Plaza de Oriente le llenaba de preguntas, tantas a la vez, que no conseguía atrapar las palabras con que hacerlas.

—Mira, Juan, no pierdas cuenta. Puede que un día les digas a tus hijos que sentado en este banco viste pasar la vida de un país entero, como un río en la crecida, sin que nada pueda pararlo… sin que nadie quiera remediarlo.

Juan tampoco comprendía aquello. La voz de su abuela le sonaba a pena, a resignación, a certeza.