[…] consecuente con el patriótico espíritu que informa al glorioso movimiento nacional, el Estado ha de fomentar cuanto conduzca al conocimiento de su pasado y muy especialmente a la gesta memorable del descubrimiento y colonización de América. Ha de estudiarse el espléndido arte colonial, suma amorosa de lo indígena y de lo hispano, y nuestra obra misional única en el mundo. Patentizar la gesta del descubrimiento y la obra misional […] dar memoria, en definitiva, de la labor misionera y civilizadora del imperio español en América.

Decreto de fundación del Museo de América,

19 de abril de 1941

Avanzada nuestra investigación, el Ministerio de Cultura hizo pública su, tan esperada para algunas como controvertida para otras, intención de iniciar un proceso de descolonización de los museos. A nadie se le escapará el problema que nos planteamos ante el Museo de América. Ante. Nunca mejor dicho, porque, ya de entrada, el edificio se impone como proyecto pensado bajo un dictado estilístico ideológico, un anacronismo forzado que hace que nos frotemos los ojos para saber realmente dónde (y por qué) nos encontramos en ese lugar tan extraño, eco de los antiguos monasterios barrocos, labor misionera de por medio que nos conduce directamente a los primeros años de la Dictadura. Los arquitectos Luis Moya y Luis Martínez Feduchi tuvieron que someterse por cuestiones económicas a las soluciones formales de la tradición española, algo que llevaba parejo el sistema constructivo de las bóvedas tabicadas. Una mirada ecosocial sabría apreciar en estas construcciones de ladrillo «la sabiduría artesana de los antiguos oficios» que encontraron solución a la escasez de cemento y hierro en la España de 1943. Sin duda todo un conflicto, por decirlo con Antón Capitel, entre las exigencias y oportunidades de aquella técnica que llevaba aparejada un yugo estilístico que impone su personalidad a todo lo que se expone en las salas.

Lo cierto es que la colina respira «hispanidad». Franco tuvo muy claro el propósito de incluir el Museo de América dentro de la Ciudad Universitaria, en un lugar próximo a Madrid, junto al cercano Palacio de la Hispanidad, posterior Instituto de Cultura hispánica. La denominada cornisa imperial del Manzanares partía del Arco de Triunfo de Moncloa e incluía el citado museo. Si añadimos la Escuela Especial de Ingenieros Navales con su faro, de la Torre de Hércules, mirando hacia el Atlántico desde 1948, todo apunta a la necesidad que tenía la Dictadura de reafirmarse en una comunidad hispanoamericana. La unión de lengua y religión con los «hermanos» del otro lado del mar, como diría Franco, fue fundamental para la estrategia ideológica del régimen en los años de la autarquía.

Las declaraciones y primeras tímidas acciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, agitaron un debate en medios de comunicación que ya se había iniciado en círculos académicos y curatoriales mucho antes y que seguimos con gran interés. Por otro lado, en estos tiempos de acoso cultural, la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como otros miembros de su partido, están actualizando en cierto modo el discurso franquista. Nunca como hasta ahora se había oído hablar tanto de la «hispanidad».

Bóveda tabicada del interior del Museo de América (1942-1963). Foto-

grafía tomada por los autores en 2025.

Recordemos que la Ley 18/1987, aún en vigor, prescinde de la denominación Día de la Hispanidad, quedando el 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional de España. El eco de todas estas voces acompaña inevitablemente nuestras visitas al museo. De ahí la dificultad de abordar este texto, porque no se trataba de la necesaria labor de «deconstruir» el proyecto, sino de resistir a la primera tentación de destruirlo. Tampoco hemos sido capaces de esquivar nuestros impulsos decoloniales, que nos impidieron admirar el tesoro de piezas únicas, perdernos en las que posiblemente fueran fruto de saqueos y pillajes tras la conquista.

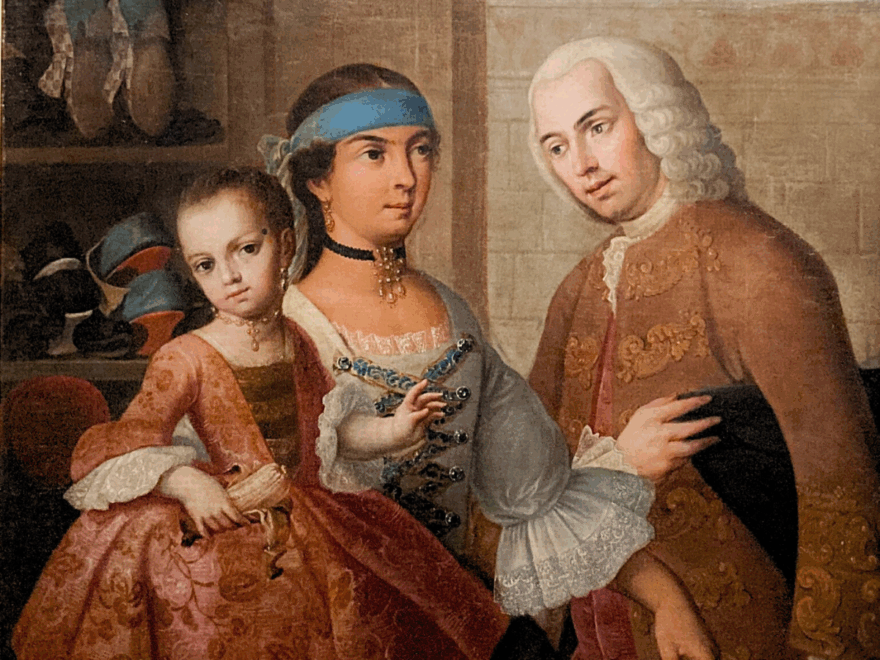

Habíamos decidido no detenernos ni ante las colecciones ni ante los materiales de las primeras excavaciones en tierras de Ultramar, que en estos momentos de descolonización de los museos tendrían, qué duda cabe, demasiados problemas. Ciertas piezas en relación a la América novohispana estaban más cercae nuestros intereses. En nuestra empresa, nada mejor que in de nuestros intereses. En nuestra empresa, nada mejor que intentar vislumbrar el pueblo (colonizado y sometido) en las pinturas de castas. Encontramos solo dos de Miguel Cabrera y las 16 habituales de Andrés de Islas, en tres estancias distintas. Sabíamos que los cuadros de castas habían sido exhibidos en el Real Gabinete de Historia Natural en 1776, esa mezcla de curiosidades artísticas, rocas, fósiles y artefactos etnográficos, y depositados más tarde en el Museo de Antropología. Las cartelas del Museo de América nada nos decían de su procedencia, únicamente que «llegaron a España durante la época virreinal». Parece ser que los virreyes, como el de Perú, Amat y Junient, tenían sumo interés en mostrar en España la abundancia que Dios había hecho posible en esa tierra, «tanto en los colores de la piel como en los frutos de la naturaleza».

Buscamos a posteriori (sin éxito) información sobre las pinturas de castas en el catálogo de reapertura del museo en 1994 (tras 13 años de cierre), que da cuenta de la «Historia de las Colecciones Americanas y del Museo de América». El nuevo montaje, según su directora entonces, Paz Cabello, tendría una visión antropológica. Nuestras pinturas no estaban en ninguna de las áreas en las que se dividía el museo. No se encontraban en la denominada «La sociedad»; tampoco en un gabinete de Historia Natural, incluido en la sección «El conocimiento». Curiosamente aparecen con una breve mención en la dedicada a «La comunicación». Nos dicen que las pinturas de castas, como las figuras de cera del siglo XIX, plasman la gran variedad racial. Y que, en la actualidad, todas ellas constituyen «documentos gráficos de primer orden». Quizá por eso durante mucho tiempo fue considerado «un género menor». Aunque el catálogo, de pasada, lo considere un capítulo importante de la pintura colonial del siglo XVIII.

Los dieciséis cuadros de Andrés de Islas, óleos sobre lienzo de 1774, provienen de México y se exponen bajo la cartela Serie de 16 escenas de mestizaje. Es curioso el uso de la palabra mestizaje. Algunos autores, como el antropólogo Peter Wade, están de mostrando que «las formas de racismo en América Latina fueron moldeadas en gran medida por las ideologías y las prácticas del mestizaje, considerado tanto mezcla biológica como cultural». En cualquier caso, el discurso que recorre las prácticas visuales que no representan el orden social, sino que lo «crean» y lo hacen visible (la lectura foucaultiana suele ser la más atendida), no es una celebración del tópico «crisol de razas». Por mucho que los cuadros se dispongan en horizontal o en damero, está muy claro el discurso de poder que persiguen las elites blancas. Ascendente y descendente. Del ideal de blanqueamiento a la bajada a los infiernos habitados por los estamentos más bajos, donde se muestra el «pecado» de la huella africana que no permitirá nunca acercarse al ideal blanco. Llegan algunas «castas» a caer en una especie de limbo bien marcado por los nombres: «torna atrás» o «tente en el aire». Este último título se nos presentaba con más potencia retórica que la imagen a la que acompaña. Los cuadros responden a una demanda del virreinato y no son solamente un documento político importante. El propio formato, la disposición de imagen y texto indican (señalan) que se obedece al punto de vista de la metrópoli. Otros, como el criollo insurgente fray Servando Teresa de Mier, consideraban estas «distinciones quimérico-colóricas» una invención de los privilegiados españoles. Si pensamos en las crónicas de Guamán Poma de Ayala, en su manera de armar la relación entre textos e imágenes nos está «mostrando» que «el emisor» de esos mensajes era el pueblo inca y se reclama de otra episteme.

Pinturas de castas en la colección permanente del Museo de América.

Miguel Cabrera, De español y mestiza, castiza y De albarazado y mestiza,

barcino, 1763. Fotografía tomada por los autores en 2025.

Del debate historiográfico manejado, hemos entresacado dos ideas que tratamos de cotejar en la experiencia de nuestra visita. La primera no considera casual el hecho de que, en la época en que pintan Miguel Cabrea y Andrés de Islas, hubiera en España (a partir de las reformas borbónicas) una especie de fiebre por el estudio de la naturaleza, una obsesión por la categorización y el orden taxonómico. De ahí que no sea de extrañar la presencia de estos cuadros en los gabinetes de historia natural, como el del Alcázar de Toledo o el de Franco Dávila, donde, al convivir con fósiles, minerales y objetos arqueológicos, adquieren ese valor etnográfico que los ha acompañado siempre. La segunda tiene que ver con las teorías de Ilona Katzew, quien considera que la afición taxonómica se anticipa en varias décadas a los ideales ilustrados y las obras de Linneo. Será a posteriori, una vez que estos cuadros de castas pasaron a formar parte de gabinetes de historia natural, cuando el ideal ilustrado les dotase del mismo valor en su proyecto clasificador que a otros elementos de la naturaleza. Es también una forma de atestiguar que la variación y la jerarquía forma parte del proyecto divino.

Montaje actual del Museo de América. Al fondo, Andrés de Islas, Sor

Juana Inés de la Cruz, 1772. Fotografía tomada por los autores en 2025.

Antes de finalizar la visita, nos detuvimos en otro cuadro del mismo Andrés de Islas: el retrato póstumo de sor Juana Inés de la Cruz (1772). Lugar de procedencia: México. Nada más se sabe. Después de ver tantas familias en los 16 cuadros de castas que expone el museo, el redondel ubicado en su pecho parecía como si quisiera mostrar parte de la suya celestial.

Estaba acompañada sor Juana de un pliego donde ya no encontramos frutas enumeradas, sino su biografía. Y más arriba, pegado a la librería, el «Soneto a la esperanza»: «que yo, más cuerda en la fortuna mía, / tengo en entrambas manos ambos ojos / y solamente lo que toco veo». Fue inevitable no demorarse un rato ante ella, no solo por lo que le debemos desde los feminismos, sino porque seguramente, por el libre juego propio de espectadores en la distancia del museo, tenderíamos a contraponer el «Soneto a la esperanza» con aquellos de Primero Sueño, donde habla de la linterna mágica que conoció muy bien vía los jesuitas. Todo ello, por el círculo proyectado en el pecho desde quién sabe qué enigmático foco.

- Este texto pertenece al libro En busca del pueblo. Cultura material y museos de Aurora Fernández Polanco y Pablo Martínez