A ningún hombre consiento

que dicte mi sentencia.

Rosalía, capítulo 11: «El poder».

Álbum El mal querer

La historia de la filosofía nos ha legado célebres análisis sobre la infamia. Asomarse a los posibles orígenes del mal siempre ha supuesto un reto para todos aquellos filósofos enredados en disquisiciones morales. Hay al respecto respuestas diversas. Desde argumentos teológicos hasta antropológicos que miran a una naturaleza humana insondable; más tarde, llegarían los discursos psiquiátricos de patologización y de localización de las anomalías. Encontramos algo en el ejercicio del mal que nos resulta incomprensible de suyo. Inabarcable en lo discursivo. Inconmensurable y, por ende, monstruoso. Por ello, la historia de esta disciplina ha querido ver en el mal una ruptura drástica e inesperada con la norma, un quiebre en el orden establecido. Entendido como aberración, se da por hecho que el mal habita lo asocial y que rompe con todo posible contrato ético-político entre iguales. Supone además una excepción que, como toda rareza, se entiende que no debería definir la naturaleza humana. ¿Cómo podríamos convivir, aceptar, un orden político asentado en una violencia fundadora, en un mal hacia los otros tan ininteligible como necesario? ¿Cómo aceptar que el mal nos constituye y que, por ende, estructura nuestras formaciones sociales? ¿Cómo pudieron hacerlo, si eran buenos hombres, buenos padres de familia?

Muchos de estos argumentos se vieron refutados, sin embargo, tras el relato de un histórico juicio llevado a cabo por una filósofa. Durante cuatro intensas semanas, Hannah Arendt pudo asistir al proceso de Eichmann en Jerusalén. En sus crónicas, se recogen tesis perturbadoras y nada complacientes con los análisis filosófico-políticos que se habían hecho hasta entonces del Holocausto. Más allá de las atrocidades cometi- das en los campos nazis, lo que Arendt pudo constatar era aún más terrorífico que la idea de la anomalía. Lo que Arendt pudo ver en Eichmann no fue otra cosa que una radical y banal normalidad. El mal ya no estaba teñido de esa suerte de encanto que le otorga la perversión o el sadismo. La banalidad del mal no era otra cosa que la verificación de que este puede ser ejercido por cualquier hombre ordinario, por cualquier hijo de vecino. Y si, como afirmaba Adorno, la poesía ya no iba a ser posible después de Auschwitz, esto no sólo se debe al horror de lo que allí tuvo lugar, sino a que todos somos, de alguna manera, herederos de esa vulgaridad y ramplonería que poseían los hombres grises que lo llevaron a cabo.

Algo de este ambiente impregna el texto de Manon Garcia. Como Arendt, también ella pudo asistir durante casi cuatro semanas a otro juicio histórico, pero con sesenta años de diferencia. También, como Arendt, Garcia sitúa su crónica desde su mirada de filósofa, pero, a diferencia de ella, su discurso está atravesado por el feminismo. Su herencia procede más de las tesis constructivistas de Beauvoir, y su escritura no podría entenderse sin el contexto del #MeToo y otras luchas feministas contemporáneas. El libro de Garcia nos lleva también a un juicio sobre el mal, pero esta vez la mirada filosófica es políticamente distinta. El monstruo por analizar nada tiene que ver con ese burócrata nazi educado en la ética kantiana. Dominique Pelicot y sus «cómplices perversos», que violaron a la mujer de este durante el aterrador periodo de diez años, se parecen más a esos personajes anodinos y provincianos que pueblan las novelas de Emmanuel Carrère. Padres, abuelos e hijos criados en familias burguesas europeas, tenderos amables que nos venden fruta o vecinos con los que cruzamos un cordial saludo por las mañanas. Hombres cualesquiera, cuya normalidad y cotidianeidad está poblada por sombras, complicidades, abusos sexuales y violencias.

Sin embargo, nada hay en los argumentos del libro que pueda simplificarnos lo sucedido. La propia Garcia reconoce que sería sencillo caer en las tesis sobre la banalidad del mal. No lo hace y el caso Pelicot es abordado desde la complejidad misma que requiere lo inaudito de estos hechos. Como tampoco cae en la interpretación de los mismos desde la simpleza de lo inconcebible. Algo nos concierne, nos increpa en este caso, nos señala la autora. Algo nos incumbe de manera siniestra. Durante una década, cuarenta y nueve hombres ordinarios, sin historias reseñables, buenos padres y vecinos, fueron reclutados e invitados a participar de manera voluntaria en la violación pautada, planificada, medida hasta su último detalle de una mujer sedada hasta la inconsciencia. De suyo, todo este escenario es de sobra aterrador como para convertirse en un icono en la historia de las aberraciones sexuales. Manon Garcia, sin embargo, no sólo nos hace asomarnos a las entrañas mismas del juicio, a los relatos, los discursos de abogados, jueces, psiquiatras, testigos y perpetradores, sino que, además, plantea una serie de análisis nada cómodos ni simples. Las tesis sobre un mal ordinario y común se quedan pequeñas para abordar lo que este caso nos pone delante. Pues, en definitiva, lo que aquí se verbaliza, lo que se visibiliza en esta crónica de un juicio, no es otra cosa que la complejidad de un sistema de dominación tan radicalmente medular y fundacional como es el patriarcado. Desentrañar esa maraña de dispositivos, discursos, jerarquías y opresiones es la tarea nada sencilla que se nos propone.

¿Acaso podemos vivir con los hombres?, se pregunta en todo momento la autora. Dejando de lado su escritura filosófica, Garcia hace todo un ejercicio de conocimiento situado y asiste a las sesiones del juicio en Aviñón con su bloc de notas. En este, se irán recogiendo testimonios, preguntas, dudas, reflexiones. Todo el libro es un entramado de corpo-escritura en la que la filósofa da paso a la mujer allí sentada. Sus anclajes

teórico-académicos parecen venirse abajo en más de una ocasión ante lo acontecido, y las emociones como el miedo, el asco, incluso el deseo afloran sin previo aviso. Garcia manifiesta la imposibilidad de escribir sobre los vídeos que se proyectan cada semana. Describe esa anodina habitación de los horrores, en la que una decoración cutre y ordinaria sirve de escenario para todo tipo de vejaciones al cuerpo inerme y casi en coma de una mujer que ronca. Ronquidos que se mezclan con las indicaciones de Pelicot a sus secuaces. Podemos casi asistir a ese espectáculo. Somos en parte testigos de esa sala cargada de dolor, rabia e impotencia.

La pregunta por la convivencia con los hombres se abre como vertebradora de toda la argumentación. Garcia la plantea y nos increpa para pensar mediante ella todo el entramado sociopolítico que atraviesa las relaciones entre hombres y mujeres. Entramado que nos sitúa, además, cara a cara con la violencia, la disciplina del sistema sexo-género, las normas y roles que dicho sistema establece y la encarnación de los mismos por parte de todas y todos. Entramado que teje la constitución del espacio privado como el público, que nos vincula a determinados deseos, que nos individualiza y constituye en cuanto que sujetos. La pregunta de Garcia se abre a la cuestión del poder. Se asoma a ese abismo. Puesto que, en definitiva, lo que el caso Pelicot tiene de radical banalidad no es otra cosa que la normalización del ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres. Porque en el fondo, más allá de esos hombres sin historia, de esos «señores cualesquiera», lo que se juega en este caso no es sino nuestra propia historia. La de Gisèle, la tuya, la mía, la de tu madre, la de todas. Una historia atravesada, fundamentada y constituida en la apropiación y normalización de la violencia ejercida por hombres sobre el cuerpo de las mujeres. Se trata de la larga historia de la sumisión, en la cual muchos hombres siguen creyendo.

Este no es un libro sobre el consentimiento, como tantos otros que se han publicado en los últimos tiempos, como aquellos que ha escrito la propia Garcia y en los que lo analiza de manera magistral. Por el contrario, este es un libro sobre la violación. Uno que se atreve a indagar en ese vínculo doloroso y violento que un orden patriarcal fundamenta entre hombres y mujeres. Es un libro sobre un sistema de dominación que nos disciplina en la sumisión y en la complacencia, que nos modela en dicotomías jerarquizadas, injustas, racialmente desiguales. También sobre un proyecto político que nos define, nos sitúa, nos individualiza. Y una de esas maneras fundantes de individualización no es otra que la llamada «mística de la masculinidad».

Resulta particularmente interesante la distinción que hace la autora entre virilidad y masculinidad. La primera podría ser definida con todas aquellas características que otorgamos a una masculinidad hegemónica. Modo de encarnación del género educado en eso que Rita Segato denominó la pedagogía de la crueldad. Este fetiche político es el resultado de una representación cultural, simbólica, sociohistórica, de discursos y dispositivos de dominio que generan una ficción de poder. Por ende, nada hay en ella de natural. Ningún residuo esencialista encontraremos detrás de este personaje-fantoche político. Se trata de una masculinidad ficcional que naturaliza la fuerza, la violencia, la autoridad. Que gestiona y se erige en la ley del padre, que se autoproclama dueño y garante de la familia heterosexual, cuyos bienes humanos y materiales le pertenecen de suyo. El espacio privado es su reino; a la vez que su voz y autoridad son reconocidas y validadas por el espacio público. Pero, y esto es lo más importante, dicho personaje no puede funcionar sin su par dicotómico, minorizado y sometido. Al mismo tiempo que se normaliza una masculinidad violenta, dueña de sí misma y de todos los que forman parte de su órbita, se normaliza la sumisión y la obediencia de los sujetos feminizados. No hay virilidad sin feminidad subyugada y oprimida.

Manon Garcia ya nos ha enseñado que no nacemos sumisas, sino que nos convertimos en sujetos sometidos. «Vivimos en sociedades estructuradas por normas sociales de género, generalmente denominadas masculinidad y feminidad, que sirven para mantener y reproducir un orden jerárquico» Vivimos en sociedades organizadas de tal manera que hemos normalizado, incluso naturalizado, que los hombres dominen a las mujeres, que puedan disociarse de sus sentimientos, que invisibilicen sus deseos y malestares, que no tengan en cuenta su consentimiento. Vivimos en sociedades donde los hombres creen que, si el marido autoriza, todo está permitido con el cuerpo de su mujer. Vivimos en sociedades en las que la condición misma de violable, penetrable, humillable forma parte de nuestra condición de mujeres. Cuerpos siempre sujetos al deseo del otro, a la violencia del otro. Objetos transaccionables nunca considerados iguales. Como afirma Virginie Despentes, «somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero».

Y en ese «continuum de la violencia» se basa el contrato sexual entre hombres y mujeres. Un contrato que, como nos enseñó Carole Pateman, es de suyo un contrato desigual, injusto y tramposo. Un contrato en el que la violación se establece como proyecto político necesario para el buen funcionamiento del orden patriarcal. Aquí radica uno de los giros filosófico-políticos más potentes del libro de Garcia, dado que no sólo nos insta a poner el foco en otro lugar; ya no en el consentimiento, como tampoco en nuestras hiperbólicas preguntas en torno al mal o la monstruosidad del mismo, ni siquiera en la ordinariez de los hechos o en una posible lectura psicopatologizante que incida en un trauma originario. No, la tesis de Garcia propone una ampliación de la idea de la cultura de la violación, analizando en profundidad las consecuencias políticas que radican en este pacto fraterno entre hombres.

Si hay cultura de la violación, afirma Garcia, se debe a que hay una cultura de la violencia. Hay una aceptación de la dominación y de la crueldad. Hay una disciplina de la sexualidad femenina a través del miedo y la sumisión. Pero también, hay una cultura del incesto en el seno de la familia burguesa. Hay todo un orden histórico, político, económico, social, simbólico, mediático que normaliza la radical dominación de las mujeres por parte de los hombres. Hombres cualesquiera, ordinarios, banales para quienes hay cuerpos y sujetos que les pertenecen de suyo y a los cuales pueden violentar, sin pararse ni un solo momento a realizar un ejercicio de introspección sobre las consecuencias de sus acciones.

Asomarnos a esa anodina habitación conyugal de los Pelicot supone un viaje sin censura al interior mismo del patriarcado. A su intimidad más siniestra, iluminada por una mesilla de noche en la que se coloca un portarretrato con la foto de nietos sonrientes. Tan cotidiana y gris como aterradora. Tan insustancial como toda familia burguesa que se precie y tan inquietante como sus silencios y omisiones, sus secretos que esconden y amortiguan las más oscuras vejaciones. Nada hay de extraordinario ni anómalo en todo ello. Salvo la violencia de una sumisión química que se añade a la sumisión tout court en la que somos educadas la gran mayoría de las mujeres. Sus cómplices eran testigos de la intención de ese marido, que pintaba sobre el cuerpo de Gisèle, mientras era violada, «soy una zorra sumisa». Pues ser mujer supone situarse en ese entramado de sumisión, que se nos cuela hasta la médula, hasta en nuestros deseos y anhelos. Y «no es una mente enferma la que quiere y exige la sumisión de las mujeres, es la forma en que funciona la masculinidad hegemónica. Ser un hombre, uno de verdad, es tener una “zorra sumisa”»

¿Cómo, entonces, vivir con los hombres? ¿Cómo construir, nos dice Garcia, sobre ese campo en ruinas que es la sexualidad masculina? ¿Cómo habitar más allá de ese orden patriarcal, violento y cruel en el que nos hemos individualizado y sometido? Vivir con los hombres conlleva un replanteamiento radical del vivir con, de la construcción de una comunidad otra en la que ni la virilidad reactiva ni la feminidad sumisa tengan cabida. De ahí la necesidad de desmontar, de desactivar esos fetiches esencialistas, esas categorías políticas como nos enseñó Wittig, para convertirnos en desertoras y desertores conscientes del género. Y puesto que nada hay de inmutable en dichos personajes performáticos, tenemos por delante todo un horizonte de posibilidad para construir alianzas con masculinidades diversas, heterogéneas, menos opresoras. Pues, como afirma Garcia, comprender la estructura y el entramado violento que sostiene la masculinidad hegemónica implica tomar conciencia de un orden social que ningún hombre debería desear.

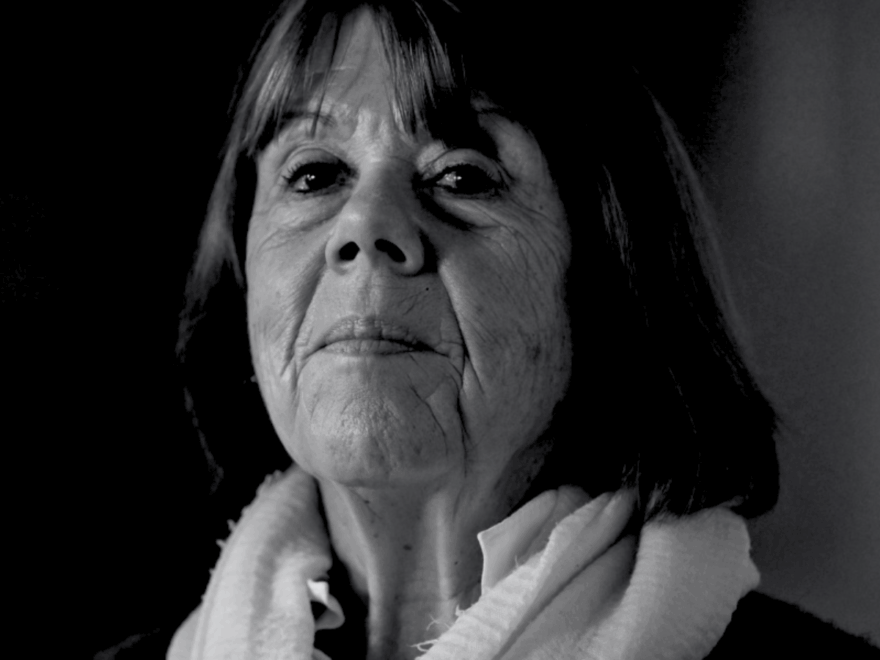

Una de las pocas imágenes esperanzadoras del libro tiene lugar en la calle, ante una multitud abigarrada y diversa que espera la sentencia. Garcia nos describe una masa de gente poblada de hombres jóvenes, de viejos, algunos con carritos de bebé y con sus hijxs, personas trans y queer, mujeres de todas las edades y procedencias, antiguas feministas se mezclan con algunas jóvenes que portan su hiyab, periodistas de todas partes del mundo. Su mirada se emociona ante un afuera heterogéneo contrapuesto a los días sombríos del juicio. Un afuera claramente prometedor que sirve de abrazo colectivo a Gisèle Pelicot, con sus aplausos y pancartas. Las luchas feministas parecieran cuajar en nosotrxs y, a pesar de las resistencias y los envites conservadores, ya no es posible negar su potencia transformadora, su fuerza radical para construir un mundo más justo, menos siniestro, menos doloroso. Quizá, como afirma Garcia, hoy menos que ayer tenemos la certeza de no clamar en un desierto.

Carolina Meloni González