Pascual Serrano

En Orihuela, un 30 de octubre de hace 115 años, nacía Miguel Hernández, uno de los poetas más amados por el pueblo y, al mismo tiempo, el autor que en un plazo más corto realizó uno de los esfuerzos más intensos de escritura. No olvidemos que murió sin llegar a cumplir los 32 años.

Miguel fue hijo de un modesto tratante de cabras, y la atención al rebaño paterno constituyó una de sus ocupaciones, lo que le supondría un muy íntimo contacto con la naturaleza, que se convertirá en su primordial fuente de experiencias, iconografías y otras referencias vitales y poéticas.

Comienza a escribir de forma regular en 1925, a los quince años, llenando con breves composiciones un pequeño cuaderno. Sin embargo, no publicaría sus primeros versos hasta el 13 de enero de 1930 en el periódico oriolano El Pueblo. Llevaban el nombre de “Pastoril”.

Antes de eso, fue fundamental su íntima amistad con “su compañero del alma” José Ramón Marín Gutiérrez, conocido por su pseudónimo Ramón Sijé, a quien Miguel le dedicó tras su muerte el poema Elegía a Ramón Sijé, considerada una de las elegías más conmovedoras de la literatura española.

Gracias a los consejos de Sijé, Hernández emprende una vasta renovación de sus lecturas, se empapa de nuestros clásicos y de los clásicos universales y amplia su mundo rural y pastoril.

Comprende que debe salir de Orihuela y, en noviembre de 1931, ordena sus poemas en un cuadernillo, consigue algún dinero de sus amigos y toma el tren para su primer viaje a Madrid. Fue una experiencia dura y de extrema penuria. Regresa a Orihuela en mayo del año siguiente sin haber conseguido nada concreto, pero con la experiencia y el aprendizaje de que debe actualizar su poesía y comienza una nueva etapa.

Ya entonces, ante su desesperación por el poco éxito de su primer poemario Perito en Lunas, Lorca le anima con estas palabras: “Merece la atención y el estímulo y el amor de los buenos. Eso lo tienes y lo tendrás, porque tienes la sangre de poeta, y hasta cuando en tu carta protestas tienes, enmedio de cosas brutales (que me gustan), la ternura de tu luminoso y atormentado corazón”.

En 1934 realiza su segundo viaje a Madrid. Este viaje supone un cierto triunfo para él. Publica en la revista ‘Cruz y Raya’ y comienza a relacionarse con grandes poetas como Alberti, Rosales, Aleixandre y Neruda.

En 1935 colabora en las Misiones Pedagógicas y comienza su trabajo en la enciclopedia Los Toros, con José María de Cossío. Miguel participa, en Cartagena, en un acto-homenaje a Lope de Vega. Escribirá entonces el drama Los hijos de la piedra.

Se edita su libro de poemas El rayo que no cesa. Termina su obra teatral El labrador de más aire.

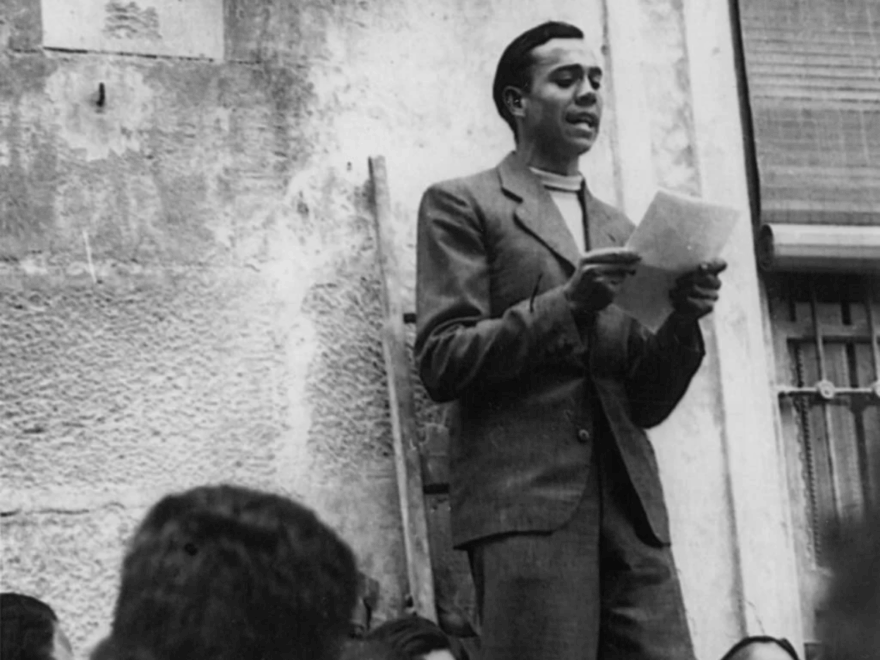

Poco después del inicio de la Guerra Civil Miguel Hernández se afilia al Partido Comunista de España (PCE) y tras su ingreso, se integra en el Quinto Regimiento. A principios de 1937, será nombrado comisario político militar.

En febrero de 1937 es destinado en Andalucía al Altavoz del Frente, una organización cultural y de propaganda republciana. En marzo de ese mismo años se casará con Josefina Manresa. Y en julio participó en el II Congreso Internacional de Intelectuales en Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia. Poco después, viajará a la URSS, formando parte de una delegación española enviada por el Ministerio de Instrucción Pública, para asistir al V Festival de Teatro Soviético. Se publican mientras Viento del Pueblo, Teatro en la guerra y El labrador de más aire.

En diciembre nace su primer hijo, Manuel Ramón, que morirá en otoño del año siguiente y de esa experiencia nacerán una serie de poemas que anuncia en su libro Cancionero y romancero de ausencias. Escribe el drama Pastor de la muerte. Actúa al mismo tiempo como soldado, y como poeta, en diversos frentes.

Concluida la guerra, Miguel intenta escaparse a Portugal, pero se lo impide la policía portuguesa y es entregado a la Guardia Civil fronteriza. Tras su paso por Huelva y Sevilla, en la prisión de Torrijos en Madrid, donde compone las famosas Nanas de la cebolla, en 1940 se le traslada a la prisión de la plaza de Conde de Toreno en Madrid y será condenado a la pena de muerte. Pena que será conmutada más tarde la condena por la de 30 años de prisión. En septiembre, es trasladado a la prisión de Palencia y en noviembre, al penal de Ocaña. En 1941 es trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante.

En la cárcel acabó Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941), con influencias de Garcilaso, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz.

Se le manifiesta una grave afección pulmonar que se complica con tuberculosis.

En 1942 muere en la enfermería de la prisión alicantina y es enterrado en el cementerio de Nuestra Señora del Remedio de Alicante. Contaba, a su muerte, con 31 años de edad. En 1972 Joan Manuel Serrat le dedicó el álbum Miguel Hernández. El grupo andaluz Jarcha incluyó en el disco Libertad sin ira, de 1976, un recitado musical de la Elegía a Ramón Sijé. Enrique Morente y Pepe Habichuela hicieron una adaptación flamenca del mismo poema en un disco de 1977. Manolo Sanlúcar, dedicó a Miguel Henández el álbum «…Y regresarte».

Televisión Española emitió en 2002 la serie “Viento del pueblo. Miguel Hernández”, dirigida por José Ramón Larraz y protagonizada por Liberto Rabal, donde se muestra de forma ficcionada la vida del poeta.

Su obra poética se recoge en Poesía completa de Miguel Hernández. Editado por David Becerra Mayor, incluye también un estudio preliminar y las notas en donde analiza las contradicciones, desplazamientos y rupturas de ese mundo en crisis que atraviesa y constituye la producción poética de Miguel Hernández.

En esta obra se rastrean los síntomas del inconsciente ideológico y estético del poeta-pastor que devino –cuando «el dolor y su manto vienen una vez más a nuestro encuentro»– poeta del pueblo.

Becerra también denuncia en su introducción que:

La apropiación de Miguel Hernández como patrimonio cultural por parte de los aparatos del Estado se hace por medio de la negación de lo político como elemento constitutivo de su vida y obra. En los diversos actos institucionales que se celebraron en conmemoración del poeta oriolano (otra cosa es la celebración militante y popular), se hizo una referencia constante a su calidad humana y poética, pero casi nunca se aludía a su compromiso republicano y mucho menos a su militancia comunista, rasgos que, para la ideología dominante, podrían entorpecer el proceso de normalización e institucionalización que se hizo de su figura.

Del mismo modo, Miguel Ángel García, en un exhaustivo estudio de las antologías de Miguel Hernández, analizó la manera en que, en buena parte de ellas, se llevaba a cabo un borrado del compromiso político del poeta para promover una «lectura universalizadora y humanista, despolitizadora y descomprometedora de Hernández».

Becerra considera que “La despolitización del poeta parece condición de posibilidad para su lectura y celebración institucional”. Y nos recuerda la forma muy acertada en que lo exponía, en su columna de Mundo Obrero, Felipe Alcaraz: “Van a intentar por todos los medios digerir su figura, salvarla del «sectarismo de sus camaradas». Porque en el fondo no quieren remediar su ausencia, sino trucarla, ya que no pueden construir el olvido. Y a esta nueva batalla, para salvar el rostro verdadero de Miguel, estamos convocados los comunistas”.

En el número dedicado a Miguel Hernández en El País Semanal, publicado el 7 de marzo del 2010, se insistía constantemente en hablar del poeta en tanto que hombre y nunca se refirieran a él como sujeto político ni se hicieran referencias explícitas a su ideología o militancia política.

Así lo cuenta Becerra:

En el número especial de El País Semanal no hay una sola referencia a la militancia política de Miguel Hernández. Se dice que escribe «poesía bélica, comprometida, con el objetivo de flagrar la lucha por la civilización de los soldados, para hacer resplandecer como fuego o llama la causa de la justicia». Pero no se pone nombre a esa causa de la justicia que –Hernández lo tenía muy claro– sabemos que se llamaba comunismo, antifascismo, republicanismo. Se habla de un «poeta ético, moral, había entregado su fe y sometido a riesgo su vida por una causa noble en la que perdería todo lo que le hacía vibrar», pero, de nuevo, no se da el nombre a esa noble causa. Hay una resistencia a simbolizar lo real del comunismo.

El trabajo de David Becerra Mayor en Poesía completa de Miguel Hernández, nos sirve para conocer su poesía, pero también el hombre, el militante, el miliciano comunista, el luchador por la república y la democracia en España.