Pascual Serrano

La historia y los diferentes casos de centros sociales autogestionados abre un debate sobre el «derecho a la ciudad» y los «comunes urbanos». Han supuesto un fenómeno anticapitalista y un replanteamiento sobre lo público y lo privado en el concepto de ciudad. Al mismo tiempo, abre una rica discusión sobre las formas de organización colectiva en su gestión.

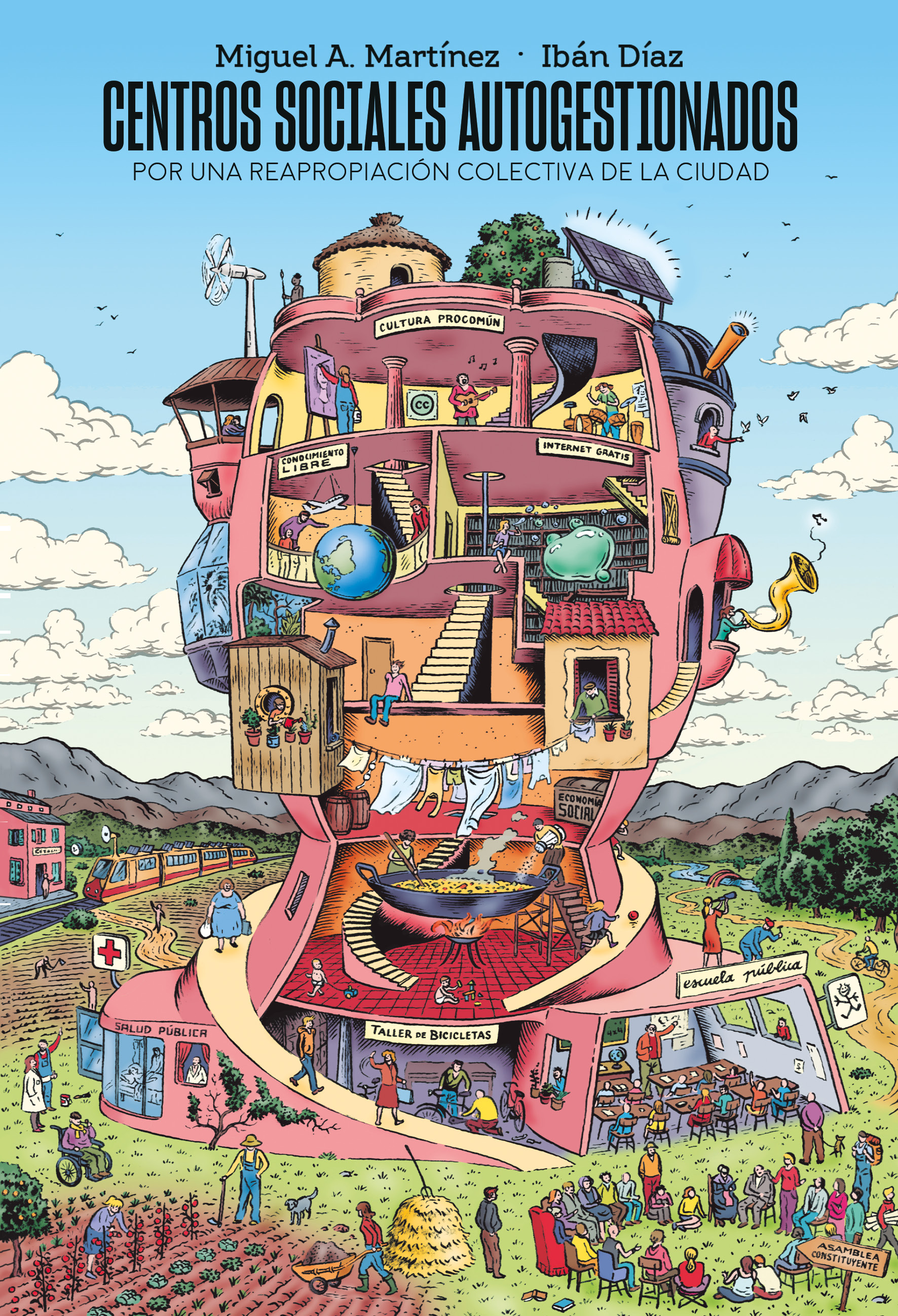

Ibán Díaz Parra y Miguel A. Martínez han escrito Centros sociales autogestionados. Por una reapropiación colectiva de la ciudad , donde analizan todo eso y repasan varios casos de centros sociales ocupados. En esta entrevista les preguntamos sobre su libro.

Ustedes hablan de “reapropiación colectiva de espacio urbano”. ¿cuánta debe ser esa reapropiación y a quién se le debe expropiar?

Ibán Díaz Parra: La idea de apropiación tiene una connotación distinta de la de propiedad y puede entenderse casi como opuesta. Si la alienación del trabajador con el objeto de su trabajo y con los medios de producción es el proceso del que surge la propiedad privada (según Marx), la reapropiación del producto del trabajo implica algún tipo de colectivización de los medios de producción. Apropiación es entonces equiparable a desalienación. De forma similar, el ser humano se ve alienado de la ciudad como producto de su trabajo. Se ve extrañado de la manera en que se produce y organiza, y su resultado es un espacio fragmentado por la propiedad privada en el que el ser humano se ve privado de la capacidad de crear y recrear libre y colectivamente su propio entorno.

La reapropiación de este espacio implicaría un uso y disfrute colectivo y libre del espacio (y una capacidad de transformarlo) por parte de una comunidad. Supongo que la respuesta entonces sería TODO. En última instancia, la desalienación del espacio implicaría la abolición de la propiedad privada sobre el espacio. No obstante, entiendo que hay formas intermedias y transicionales de apropiación del espacio. Los centros sociales lo han podido ser en muchos casos.

Miguel A. Martínez: Desde Marx y Engels, la consigna de “expropiar a los expropiadores” ha recibido diversas interpretaciones y suscitado debates no resueltos. El punto en común del análisis indicaba que, en la acumulación originaria de capital, la mayoría de la sociedad fue expropiada de sus medios básicos de vida y producción por la burguesía incipiente. Por lo tanto, cualquier proyecto político emancipador debía revertir esa expropiación primera con una nueva “expropiación”, esta vez protagonizada por la clase obrera.

En esencia, nosotros denominamos “reapropiación” colectiva de la ciudad a esta segunda forma histórica de expropiación de los expropiadores, pero aquí dejamos más abierta la cuestión de “quién” y “cómo”. No obstante, sugerimos que muchos Centros Sociales Autogestionados (CSAs) han demostrado ser parte de esos procesos de reapropiación. En relación a la pregunta más en concreto, no creo que se pueda medir en términos cuantitativos la reapropiación de la ciudad que planteamos nosotros y que han promovido muchos CSAs, pues se trata de procesos a lo largo del tiempo en el que distintas “comunidades de clase” ganan más o menos parcelas de poder, recursos y legitimidad frente al capital. Esas parcelas pueden estar directa o indirectamente vinculadas con los medios de producción, pero su reapropiación es a menudo parcial y limitada en términos de una expropiación general de los capitalistas.

En el caso de los CSAs, es el capital inmobiliario y financiero el que se ha apropiado antes de los bienes colectivos y de las capacidades productivas de los residentes, habitantes y trabajadores urbanos, por lo que la reapropiación de la que hablamos en el libro apunta a muchos intentos y modalidades de enfrentarse a esa facción del capital y revertir los procesos con los que han apropiado de la riqueza colectiva.

Como argumentamos en el primer capítulo del libro, la reapropiación socioespacial implica combatir la constante expropiación y alienación que sufrimos en las ciudades, tanto por parte del capital como por parte de las autoridades políticas que planifican y gestionan las ciudades de acuerdo a los intereses del capital. Esto se concreta, por un lado, en las luchas contra la especulación inmobiliaria, los precios abusivos de la vivienda, la expulsión de los barrios de origen con mejores condiciones de vida comparadas con los lugares de destino, la fragmentación de nuestras redes sociales de apoyo mutuo, el control disciplinario de las distintas categorías de ciudadanía, la explotación en los ámbitos reproductivos y de cuidados, etc.

Por otro, al reapropiar colectivamente la ciudad, tal como hacemos en muchos CSAs, lo primero de lo que nos reapropiamos son recursos, espacios, tiempo, relaciones sociales y calidad de vida cotidiana, lo cual nos posiciona en mejores condiciones para abordar otras luchas de reapropiación más ambiciosas.

En definitiva, si la “clase obrera global” produce la ciudad, la ciudad debe ser suya y, por lo tanto, debe ser reapropiada de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones de emancipación o, por lo menos, de acuerdo a sus demandas de una vida mejor frente a los mandatos y las ganancias del capital. Y por eso pensamos que los CSAs son, a nuestro entender, una herramienta muy poderosa tanto en la reapropiación de lo usurpado por los capitalistas como en la construcción de nuevas propiedades colectivas.

En cuanto a la autogestión del centro social, ¿solo la regulan y participan los miembros? ¿tiene algún papel el vecindario, el barrio, las autoridades municipales?

Ibán Díaz Parra: La idea de autogestión es en gran parte equivalente a la de apropiación/desalienación, pero tiene sus propias aristas. En su origen es equivalente a la idea de “control obrero” y se populariza en castellano a partir de la década de 1970, como explicamos en el libro. Dentro del movimiento okupa europeo, hay cierto uso del término autogestión como opuesto a cualquier relación con las instituciones del Estado. Por el contrario, los compañeros del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de Argentina, cuando usan el término autogestión hablan también de la gestión colectiva de los recursos públicos a los que acceden mediante distintas fórmulas, entendiéndolos como una reapropiación de algo que es del pueblo. Entonces, reconocemos que hay concepciones de la autogestión muy distintas.

De nuevo aquí creo que hay que pensar que entre el colectivo humano y el control efectivo del espacio deben existir mediaciones que pueden ser de distinto tipo. Distintos tipos de colectivo y de institución pueden tener roles diversos en los procesos autogestionarios. En el libro no se pretenden legitimar unos y deslegitimar otros, sino más bien ofrecer un panorama de las distintas prácticas que se han dado en este sentido.

Miguel A. Martínez: El término ‘autogestión’, al igual que los de ‘autonomía’ y ‘comunes urbanos’ que también desarrollamos en el libro, tienen una larga historia y muchos matices según la corriente política que los ha adoptado. A mi juicio, remiten a una raíz básica consistente en que la clase obrera global puede tomar las riendas de su propia vida en todas sus dimensiones. En una expresión aparentemente paradójica, esa idea se podría resumir en que “quienes no tienen poder, tienen poder”. Es decir, que quienes están desposeídos de los medios de producción y excluidos del poder político, tienen otro tipo de poder, aunque a menudo éste sea latente: el poder de organizarse, cooperar y luchar contra las clases dominantes.

Además, la tradición autogestionaria invita a ejercer este poder popular “aquí y ahora”, a movilizar los conocimientos y recursos propios al servicio de una mejora inmediata de las condiciones de vida, sin esperar a que el capitalismo caiga por su propio peso y desemboque en un escenario aún más apocalíptico.

La autogestión es, pues, un reto directo y frontal a las prácticas de los grupos sociales más poderosos que continúan acaparando recursos y reproduciendo sus posiciones dominantes y opresiones en diversas esferas de la vida social. La autogestión implica no solo que una comunidad organice los recursos, espacios y relaciones sociales de acuerdo a sus propios criterios, sin injerencias externas por parte de los grupos dominantes, sino que desarrolle esas prácticas con conciencia de su entorno social, cultural, urbano, ecológico, económico y político. Especialmente si quiere que sus prácticas autogestionarias se extiendan, creando federaciones, confederaciones y movimientos de experiencias autogestionarias.

Por lo tanto, en mi opinión, tiene todo el sentido del mundo que distintos colectivos que no son miembros fundadores o regulares del proyecto de un CSA se impliquen en distinto grado o forma en el espacio, siempre que se refuerce y amplifique el proyecto autogestionario. Lo que ya resulta muy variable es la decisión sobre qué colectivos concretos y cómo se pueden implicar en el CSA, por lo que nosotros en el libro no optamos por ninguno en particular. Lo que sí argumentamos es que un modelo de autogestión implica necesariamente deliberaciones y decisiones democráticas al respecto, además de una estrategia política que afiance el modelo de CSA y su incidencia tanto en todo grupo social participante como en su entorno político y económico.

Un centro municipal donde participan los vecinos, ¿es un centro social autogestionado o será un centro cívico domesticado?

Ibán Díaz Parra: Los centros cívicos que he conocido generalmente son espacios totalmente copados por las instituciones municipales que dejan algo de margen a la participación individual de los vecinos. Ese tipo de centros podríamos decir que están domesticados. Al mismo tiempo, creo que un centro cívico, apropiado por una comunidad lo bastante fuerte, puede ser algo muy potente políticamente, aunque no he tenido esa experiencia personal. También he conocido centros okupados y autogestionados que no tenían ninguna incidencia política en su realidad ni aspiraban a ello. Creo que depende más del tipo de colectivo que se apropie del espacio y de la existencia de proyectos sólidos, que del tipo de fórmula o de categoría con el que nos refiramos a ellos.

Miguel A. Martínez: En efecto, coincido en que se trata de valorar colectivos sociales concretos, con sus prácticas y estrategia política, además de las tendencias y momentos históricos en los que se inscriben. Los centros cívicos y vecinales a menudo respondieron a demandas y luchas admirables por parte de la población residente, y se constituyeron tanto en lugares de organización social, como de recreación y de nuevas reivindicaciones. Lo que ocurre es que muchos de esos espacios, a diferencia de la mayoría de los CSAs, sufrieron una fuerte institucionalización e incluso control partidista sectario, manipulación interna con absurdas jerarquías, desfalco de recursos o una especialización en actividades de ocio muy alejadas de las necesidades de sus comunidades. Ese tipo de dinámicas los desgajó de su vertiente más activista, o los domesticó en base a subvenciones y clientelismos con las autoridades locales. En el libro no argumentamos que ese sea el destino necesario de los centros vecinales, “cívicos” o municipales, pero sí sugerimos que, históricamente, muchos CSAs surgieron como alternativa a los problemas mencionados.

¿Puede ser una opción que el Estado, en cualquiera de sus niveles, sea el propietario del centro social y ceda para su autogestión? ¿sería deseable?

Miguel A. Martínez: Desde luego, no es extraño y, de hecho, ha habido casos puntuales de ese tipo de arreglos institucionales en Copenhague, Nápoles, Madrid, etc. El asunto a valorar aquí son los términos del contrato entre las partes. No es igual obtener una cesión por cien años que una limitada al mandato político del gobierno de turno. Tampoco es igual obtener un alquiler simbólico que uno a precio de mercado. La solicitud regular y la concesión arbitraria de subvenciones puede suponer, del mismo modo, una dificultad para que el CSA continúe con su proyecto. En suma, la propiedad formal del inmueble, en cuanto a su titularidad legal, conlleva derechos y obligaciones, por lo que las autoridades del Estado se encuentran ante un dilema al ceder el uso con una alta autonomía a un colectivo que, además, puede tener un proyecto político de socavar esas mismas autoridades y el modelo capitalista de la ciudad.

En este sentido, incluso cuando una alta autonomía de gestión es garantizada al colectivo social por parte de las autoridades que ceden el espacio, el Estado va a reclamar siempre parte de sus derechos y obligaciones respecto al inmueble (medidas de seguridad contra incendios, cuestiones de salubridad, estado de la edificación, servicios, etc.), o serán necesarias negociaciones directas de forma regular. No creo que esas contradicciones sean necesariamente negativas para los CSAs e incluso pueden servir para exacerbar y hacer visibles otras contradicciones sociales y urbanas que de otro modo nadie vería. A fin de cuentas, los CSAs son “comunes urbanos” no solo por todo aquello que construyen en común para garantizar condiciones de vida (de producción y de reproducción) dignas para sus participantes, sino también por forzar los límites de la ciudad capitalista, desafiando las limitaciones que impone en nuestras vidas y, por lo tanto, luchando activamente contra la expropiación y la alienación cotidiana. Esta lucha, pues, es una expresión de contradicciones más profundas que el Estado, incluso con sus cesiones de espacio a algunos CSAs, solo querrá neutralizar.

¿Autogestionado quiere decir autofinanciado? Si no fuera así, ¿qué influencia y poder pueden tener los financiadores?

Miguel A. Martínez: En los análisis críticos sobre la autogestión siempre ha existido la preocupación ante la advertencia de que “quien paga, manda”. ¿Pero es posible revertir esa premisa? El problema es similar al de la cesión de espacios por parte de las autoridades políticas. ¿Es que siempre el dueño de algo es quien manda sobre su bien? Pues depende de las condiciones en las que se posea el bien, la legislación, la fuerza colectiva de grupos sociales específicos, etc. Por ejemplo, la legislación española exige que la propiedad privada cumpla una función social y la normativa de urbanismo establece límites al uso de una parcela, un edificio o un piso por sus propietarios. Es decir, el derecho a la propiedad privada no es absoluto y nadie puede hace todo lo que quiera con sus bienes al margen de lo que permitan esas leyes, aunque hay condiciones sociales y políticas que puedan favorecer su violación (la impunidad con la que se usan “paraísos fiscales” para evadir impuestos, por ejemplo, ilustra muy bien una de esas escandalosas condiciones favorables para el capital).

Respecto a la financiación de los CSAs partimos de la observación de que suelen ser modelos de “bajo coste” a no ser que el edificio se construya completamente desde cero o se adquiera a precio de mercado en períodos de alta inflación. Pocas veces existe un solo mecenas que aporte todo el dinero necesario y en las últimas décadas se han desarrollado formas de subscripción o “colecta popular” (crowdfunding) muy sofisticadas, incluyendo donaciones, préstamos, aportaciones regulares al proyecto, etc. que permiten sortear el mecenazgo de gente rica.

En España también han sido muy propicias las relaciones con la economía social y solidaria en forma de cooperativas de crédito (por ejemplo, Coop57) y la banca ética (por ejemplo, Fiare) apoyando los proyectos económicos de algunos CSAs. Con esos mimbres es raro que una sola fuente de financiación tenga algún poder sobre el CSA; más bien, es la asamblea del centro la que decide qué fuentes de financiación adoptar o incluso aceptar o no, para evitar las implicaciones de dependencia de una sola fuente (como ocurre con las subvenciones estatales, por ejemplo). Además, los CSAs, al igual que muchas organizaciones obreras y populares, han sido expertos en encontrar fuentes propias de financiación operando en los límites difusos de la formalidad y la legalidad a través de fiestas, subalquileres, venta de productos y servicios propios, distribución de libros y música, campañas de solidaridad, etc.

Todo ello nos muestra más un alto poder de autofinanciación que una tendencia a depender de contribuciones económicas externas. Y, al mismo tiempo, nos indica una conciencia del peligro que supone acomodarse en modelos insostenibles de ingresos y gastos (incluyendo la amortización de deudas) para gestionar el espacio cuando un solo agente externo los determina y puede destruir el proyecto a voluntad. Por todo ello, creo que muchos CSAs han encontrado vías para conseguir que “no siempre el que paga, manda” o incluso para incorporar a quienes financian en sus asambleas y funcionamiento cotidiano.

¿Existen centros sociales autogestionados de ultraderecha? Estoy pensando en la Casa Pound, en Italia. ¿Qué pensáis al respecto?

Ibán Díaz Parra: La fórmula de los centros sociales no es exclusiva de las corrientes de izquierda. Los primeros centros sociales modernos son clubes donde las clases altas tenían debates y tejían alianzas políticas. El centro social es una herramienta que ha sido utilizada por distintas clases y distintos colectivos, con distintas tendencias políticas, en distintos momentos. La idea de autogestión está más genéticamente enraizada en el movimiento obrero, pero ya sabemos de la relación, a veces ambigua, de la ultraderecha europea con el movimiento obrero. Entonces, como herramienta política útil para la intervención en el territorio, me parece lógico que distintas tendencias políticas la utilicen (siempre lo han hecho).

Por otro lado, podríamos plantearnos que, dentro del carácter perverso y equivocado de los planteamientos de la ultraderecha, hay también aspiraciones legítimas del pueblo, como las demandas de comunidades más sólidas, de mayor control colectivo sobre nuestras vidas, de desalienación, etcétera. Creo que sería equivocado pensar que, simplemente porque la ultraderecha utilice un concepto o desarrolle una práctica, esta se convierte automáticamente en algo reaccionario y hay que desecharla.

En vuestro libro defendéis la ocupación/okupación. ¿Es el mismo concepto okupar un edificio para una actividad colectiva y social que okupar de forma particular para resolver tu problema de vivienda? En el segundo caso, ¿no sería también una apropiación individual y capitalista?

Ibán Díaz Parra: Hay diferencias. El libro se centra en la cuestión de los centros sociales y, dentro de estos, en algunos capítulos se trata la cuestión de la ocupación/okupación. Creo que la cuestión de la vivienda es otro tema que no se desarrolla en el libro porque merecería un espacio propio. Es cierto que la cuestión de la vivienda puede ser aún más complicada de tratar desde una perspectiva anticapitalista, y esto se ve no solo en la cuestión de la ocupación sino también, por ejemplo, en las cooperativas de viviendas por cesión de uso. La idea de los falansterios puede estar muy bien sobre el papel, pero casi nunca funcionan en la práctica real.

En nuestras sociedades, la gente tiende a apropiarse de un espacio privado de manera individual o en pequeños grupos y a hacerlo exclusivo. Siempre estamos condicionados por tendencias culturales de largo aliento y no creo que todo se pueda reducir a prácticas capitalistas y no capitalistas. Tampoco creo que el socialismo sea incompatible con ciertos tipos de apropiación privativa. Una cosa es que un hogar se apropie y utilice de forma exclusiva una vivienda o cualquier otro tipo de objeto de uso personal. Otra muy distinta es que una persona detente un título de propiedad sobre una vivienda que le permita mantener sin uso un recurso necesario, especular con él, cobrar una renta abusiva (todas lo son, pero algunas más que otras), etcétera.

Miguel A. Martínez: Aunque en el libro no nos detenemos en la ocupación/okupación de viviendas, hay muchos casos de CSAs y CSOAs que también han estado involucrados en las luchas por la vivienda, incluyendo el uso de aquellas abandonadas. Aquí surgen dos conceptos importantes, a mi juicio. Por un lado está la situación del inmueble que se reapropia. Su abandono y desocupación, el que esté vacío y no sea una residencia habitual de nadie (es decir, un domicilio, ya sea primera o segunda residencia) o donde no se desarrolle una actividad legalmente regularizada, ofrece una fuente de legitimación a su ocupación. Ocupar ese inmueble supone solo tener posesión temporal del mismo, no adquirir su propiedad legal. Hay circunstancias legales en varios países que permiten la conversión de una ocupación muy duradera y sin conflicto con la propiedad anterior (en caso de ser conocida) en un título de propiedad privada para los ocupantes, pero son casos muy excepcionales y que muchos gobiernos están ya suprimiendo. En todo caso, poseer y usar un inmueble supone también responsabilidades de mantenimiento y cuidado, de respeto al vecindario, etc. que no deberían soslayarse. Los inmuebles susceptibles de ocupación, por lo tanto, son aquellos que están en desuso y sobre los cuales la propiedad ha dejado de interesarse directamente, abandonando sus obligaciones y en muchos casos causando daños al entorno (por no arreglar los desperfectos en tejados, balcones, fachadas, etc. o por estar llenos de basura con sus consiguientes riesgos sanitarios). Como se suele decir, okupar es darles vida a espacios muertos. Nada ver, por lo tanto, con ese pánico mediático que asocia a okupas con allanadores de moradas, aunque estos últimos tanto como los agitadores de extrema derecha no hacen más que animar la confusión.

Por otro lado, está la cuestión de quién es la propiedad. No es lo mismo que el inmueble esté en manos de un banco, una empresa inmobiliaria o un fondo de inversiones, en comparación con inmuebles temporalmente desocupados por pequeños propietarios. La PAH fue muy explícita al respecto en sus protocolos de “recuperación”. Cuanto más ricos e ilegítimos son los dueños de los inmuebles, más legitimidad se le puede atribuir a los ocupantes (siempre que estos, a su vez, estén en situación de necesidad y desarrollen actividades socialmente beneficiosas). En tu pregunta queda en el aire una sospecha de que la ocupación de inmuebles sin autorización de la propiedad es individualista y potencialmente especuladora en el caso de los usos como vivienda. En base a mi razonamiento anterior, creo que no hay fundamento para esa sospecha siempre que tanto el CSOA como la vivienda ocupada respondan a necesidades sociales como el derecho a la vivienda para quien no lo tiene garantizado por el Estado ni puede satisfacerlo a través del mercado. Una vez se ocupa y posee el inmueble, esa reapropiación no permite fácilmente su incorporación a mercados capitalistas y especulativos puesto que no hay garantías legales, aunque sí pueden darse casos de enriquecimientos ilícitos y compra-venta informal “de llaves” en esos espacios. Creo que la mejor manera de evitar estos últimos fenómenos es con asambleas y organizaciones colectivas, tanto en los CSOAs como en las viviendas ocupadas, aunque el uso de estas sea de un solo hogar.

Tengo la impresión de que los centros sociales autogestionados reproducen el modelo centralista urbano, no se ubican en la periferia ni mucho menos en zonas rurales.

Miguel A. Martínez: En cierta medida, esa tendencia ocurre porque los CSAs tienen su razón de ser en agregar población, tejer lazos entre colectivos sociales diversos, ofrecerles espacios accesibles donde poder combatir las consecuencias de la ciudad capitalista. Buscan la centralidad urbana del mismo modo que los centros urbanos concentran servicios, recursos, lugares de trabajo y espacios de encuentro. Pero esto no es fácil ni mecánico. Algunos CSAs tienen una vocación más “centralista” con afán de ser espacios de referencia metropolitana, mientras que otros CSAs tienen una vocación más barrial e incluso periférica, precisamente para cubrir muchas de las carencias de esas áreas y ofrecer una alternativa autogestionaria a los centros cívicos y burocráticos tanto como a los centros comerciales. Muchos jóvenes, comunidades migrantes y racializadas, mujeres con cargas familiares y trabajos precarios, etc. no tienen tan fácil acceso a los centros urbanos o los costes de desplazamiento, incluso con transporte público, son muy altos. Por ello, no podemos esperar que solo se constituyan CSAs en los centros urbanos y con una vocación metropolitana.

Por otra parte, los CSAs más “centralistas” tienen la virtud de clavar una pica en zonas de la ciudad donde la exclusión y alienación social son más intensas, los precios más altos, el consumismo más voraz. Abren ciertos oasis de libertad, autoorganización obrera y lucha en el centro de la ciudad, pero en ocasiones su intervención es muy limitada y pueden quedar aislados o convertidos en alternativas artísticas y coloridas que incluso funcionan como reclamo turístico o fuerza gentrificadora, en contra de sus intenciones. Cualquiera de los dos modelos de CSA tiene riesgos y ventajas. Lo más interesante, a mi modo de ver, de cara a fortalecer su influencia y romper con su aislamiento socio-espacial es que se creen redes de apoyo mutuo y organizaciones donde converjan todo tipo de CSAs.

La gran pregunta, no tanto sobre centros sociales autogestionados como de vivienda. Sabemos que es un gran problema en nuestro país y Europa, ¿cuál sería, brevemente, vuestro modelo ideal?

Ibán Díaz Parra: Es un tema complejo y puede haber diversidad de opiniones. La solución más evidente desde una perspectiva socialista es que la vivienda y el suelo deberían dejar de ser gestionados como mercancías y, por el contrario, deberían responder a las necesidades de la población. Esto pasa por que la gente pueda apropiarse de sus hogares, al mismo tiempo que se abolen las relaciones de propiedad. No hay un producto en el que esto sea más necesario que en la vivienda. La mayor parte del precio de la vivienda hoy día es renta, que es un impuesto improductivo reclamado por la propiedad sin ningún tipo de justificación y extraído parasitariamente del resto de la economía.

La idea romántica de que cada hogar sea propietario eterno de su vivienda, tampoco funciona en sociedades donde la mayor parte de la población vive en ciudades grandes y tiene una movilidad cada vez mayor a lo largo de su vida. La sociedad de propietarios es disfuncional y gran parte de los problemas actuales proceden de ahí. Creo que es interesante señalar que contamos recursos materiales y organizativos suficientes para solucionar el problema de la vivienda. Hasta la década de 1970 había un déficit estructural de viviendas salubres. Eso dejó de ser un problema hace mucho y lo que tenemos es un superávit de viviendas. Las capacidades técnicas para mantener y mejorar las viviendas existentes también han mejorado mucho. Podemos pensar que incluso las plataformas inmobiliarias nos ofrecen una oportunidad para poder gestionar de la manera más eficiente el parque de viviendas existentes. El algoritmo de Airbnb podría estar diseñado para distribuir el recurso vivienda de la manera más eficiente, de acuerdo con las necesidades de los hogares y de su movilidad. El problema es que el algoritmo funciona para extraer el máximo de renta a través de la propiedad del suelo, una parte de la cual se la queda una empresa monopolista que es la que controla la plataforma. Lo que necesitamos es que todos estos avances técnicos se utilicen al servicio de una vida mejor de todos y no para alimentar los sueldos obscenos de un puñado de CEOs y la codicia de una parte de la población a expensas de la otra.