Héctor Ortega

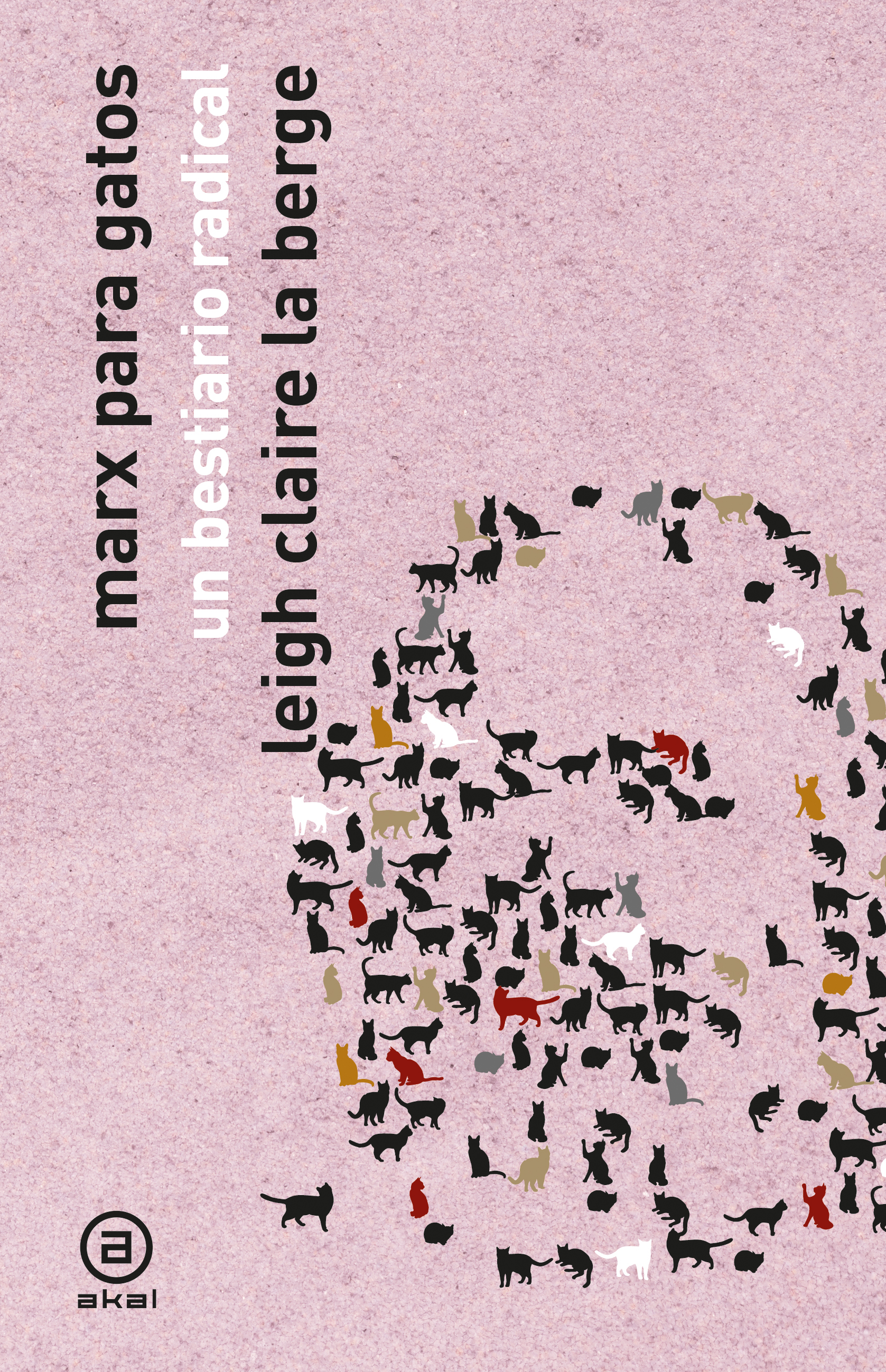

En el libro Marx para gatos, Leugh Claire La Berge ofrece un estudio de las distintas relaciones que, desde una perspectiva marxista, han mantenido los felinos con los seres humanos a lo largo de la historia medieval y moderna, ponderando tanto los aspectos materiales como los simbólicos de esta singular relación interespecie.

De entrada, la propuesta puede parecer provocadora: ¿cómo comparar la lucha de clases con la vida de los gatos? ¿No supone esto rebajar la condición humana al nivel animal? Sin embargo, como recuerda la autora siguiendo a Marx, fueron primero el sistema feudal y luego el capitalista los que redujeron la vida humana a sus formas más bajas, sometiéndola a grandes relatos —ya fuera el religioso, basado en la gracia, o el económico, basado en la libertad—. Incluso los animales, desde Descartes, llegaron a ser concebidos como engranajes mecánicos puestos por Dios para servir al hombre, cosas que el capitalista no tardaría en proyectar sobre el proletariado, en el que el obrero pasaba a ser él mismo parte del engranaje, una pieza fungible más de la máquina capitalista.

¿Qué puede aportar, entonces, estudiar la relación entre humanos y gatos? Sea que aceptemos o no la tesis principal, lo cierto es que este enfoque funciona como un caso específico de cómo el capitalismo se relaciona con su entorno. ¿Acaso no se han escrito numerosos estudios sobre el papel del tabaco, el azúcar, el algodón, el petróleo o los tulipanes en la formación del capitalismo y del movimiento obrero? Si analizar materias primas resulta natural, ¿por qué nos incomoda más hacerlo con animales? Tal vez porque, a diferencia de los recursos minerales o vegetales, los animales son seres vivos con los que compartimos complejidad y sensibilidad. Y si el elegido es un animal tan cercano al ser humano desde la revolución neolítica como el gato, la contradicción se hace aún más visible.

La Berge es consciente de que sus planteamientos levantarán resistencias. Para los marxistas ortodoxos, distraer del papel central del obrero en la lucha de clases equivale a debilitar la conciencia y la fuerza necesarias para enfrentar al capital. Y ni hablar del lugar que podrían otorgar a una especie considerada simple e improductiva en el horizonte de la revolución mundial quienes, incluso hoy, restan importancia a los problemas medioambientales o niegan la urgencia de frenar la explotación animal.

Pero tampoco los ecologistas radicales o los defensores del anarquismo animalista quedarán satisfechos. Para ellos, la propuesta seguirá siendo demasiado antropocéntrica, centrada en los intereses materiales humanos. Aunque La Berge atienda a la explotación animal a través del ejemplo de los gatos, no parece suficiente: la crítica, sostendrían, debería ir más allá de la lucha de clases y cuestionar cualquier sistema económico que privilegie a una especie sobre las demás.

En resumen, y en palabras de la propia autora:

Es aquí donde nos damos cuenta de que ‘Marx para gatos’ es en sí mismo un término dialéctico; representa el final aún no alcanzado de una tensión dialéctica y anticipa el momento de la resolución, el momento en el que los gatos para Marx deben ser, y que siempre deban haber sido, Marx para gatos.

El libro no ofrece recetas mágicas, sino que abre la pregunta de si debemos prestar mayor atención al sufrimiento de los otros vivientes con los que compartimos mundo, sin que ello implique restar importancia a las luchas sociales de los humanos. Como resume la profesora Clara Ramas en el prólogo:

La idea fuerza de este libro es una sola: el descentramiento de lo humano. El sujeto humano debe abandonar el lugar soberbio, dominador y narcisista que ha ocupado hasta ahora en el centro de la naturaleza; debe deponer las relaciones explotadoras e insostenibles que ha establecido con los animales no humanos.”

El límite del libro, paradójicamente, surge de su fidelidad al marxismo. No porque la obra de Marx carezca de vigencia, sino porque desde su época han surgido disciplinas como la antropología, la paleontología, la etología o la semiótica, que apenas existían en el siglo XIX y que hoy resultan imprescindibles para abordar estas cuestiones. Aunque La Berge analiza el poder simbólico que los felinos han acumulado en su relación con los humanos, se echa en falta una mirada más amplia desde estas otras perspectivas.

En este sentido, por ejemplo, Lévi-Strauss nos ayuda a profundizar: los animales —decía— no solo son buenos para comer, también son buenos para pensar. Su estudio del totemismo muestra cómo los grupos humanos se cohesionaban en torno a tótems, casi siempre animales, que les daban identidad frente a los demás. En este sentido lo podríamos conectar con La Berge, así como cuando recuerda que los felinos adquirieron significados simbólicos en la modernidad, desde el gato doméstico hasta emblemas revolucionarios como los Black Panthers, ¿no tendríamos un precedente simbólico en los totems y de su relación con lo animales propiamente?:

El pretendido totemismo participa del entendimiento, y las exigencias a que responde, la manera como trata de satisfacerlas, son ante todo de orden intelectual. En este sentido no tiene nada de arcaico ni de remoto […] Pero le permite también formarse una concepción extraordinariamente moderna del paso de la naturaleza a la cultura. (Lévi-Strauss)

Quizá, arriesgándonos demasiado, podamos pensar al gato —animal no gregario, sin jerarquías, sin necesidad de narrativas de machos alfa, apenas domesticado— como un símbolo de aquel “comunismo primitivo” que Marx evocaba, pero también, o en mayor medida, del comunismo futuro que pensaba como reino de la libertad personal conquistada. Por ejemplo, Freud en Tótem y tabú nos dice que “la forma más antigua del sacrificio, más antigua que el uso del fuego y el conocimiento de la agricultura, fue, pues, el sacrificio de animales, cuya carne y cuya sangre tomaban en común el dios y sus adoradores. Era esencial que cada uno de los participantes recibiera su porción en el banquete”

Finalmente, el libro, sea la posición que se adopte frente al mismo, nos devuelve a la crueldad “animal” del ser humano: exterminio, esclavitud, explotación, marginación, sacrificio:

“Como recogía el testimonio de un visitante sureño sobre la esclavitud:

Cuando otros modos de castigo no consiguen [a los esclavos, los propietarios] los azotan con gatos; es decir, cogen a un gato por la nuca y la cola, o por las patas traseras, y arrastran las garras por el lomo hasta que se hartan; este tipo de castigo, según tengo entendido, envenena la carne mucho más que el látigo y es más temido por el esclavo.”