Julio Ángel Olivares

Es una manifestación residual, a veces visceral por más que inferida o implícita, de una realidad, un trazo emergente sobre el lienzo y una nota dominante en el acorde de cada escenario de vida; el espectro es energía que no se destruye sino que se transforma, término real e ideal en la matemática de la existencia; es imagen y reflejo, la presencia y la ausencia, la promiscuidad del ayer y el fue como proyección del “ser” y el “será” vitalicios; es el rayo que no cesa, el tragaluz que incide en el instante, en la madrugada, en el claroscuro o en la luz radiante… en los no lugares, en el hogar, en el yo, en el ello y en el tiempo sin caducidad. El fantasma es aquello que debería ser periferia, eco evanescente no legitimado, desapego o capítulo cerrado si bien, en esencia, es centralidad, adherencia, exhumación permanente, latencia e irrupción.

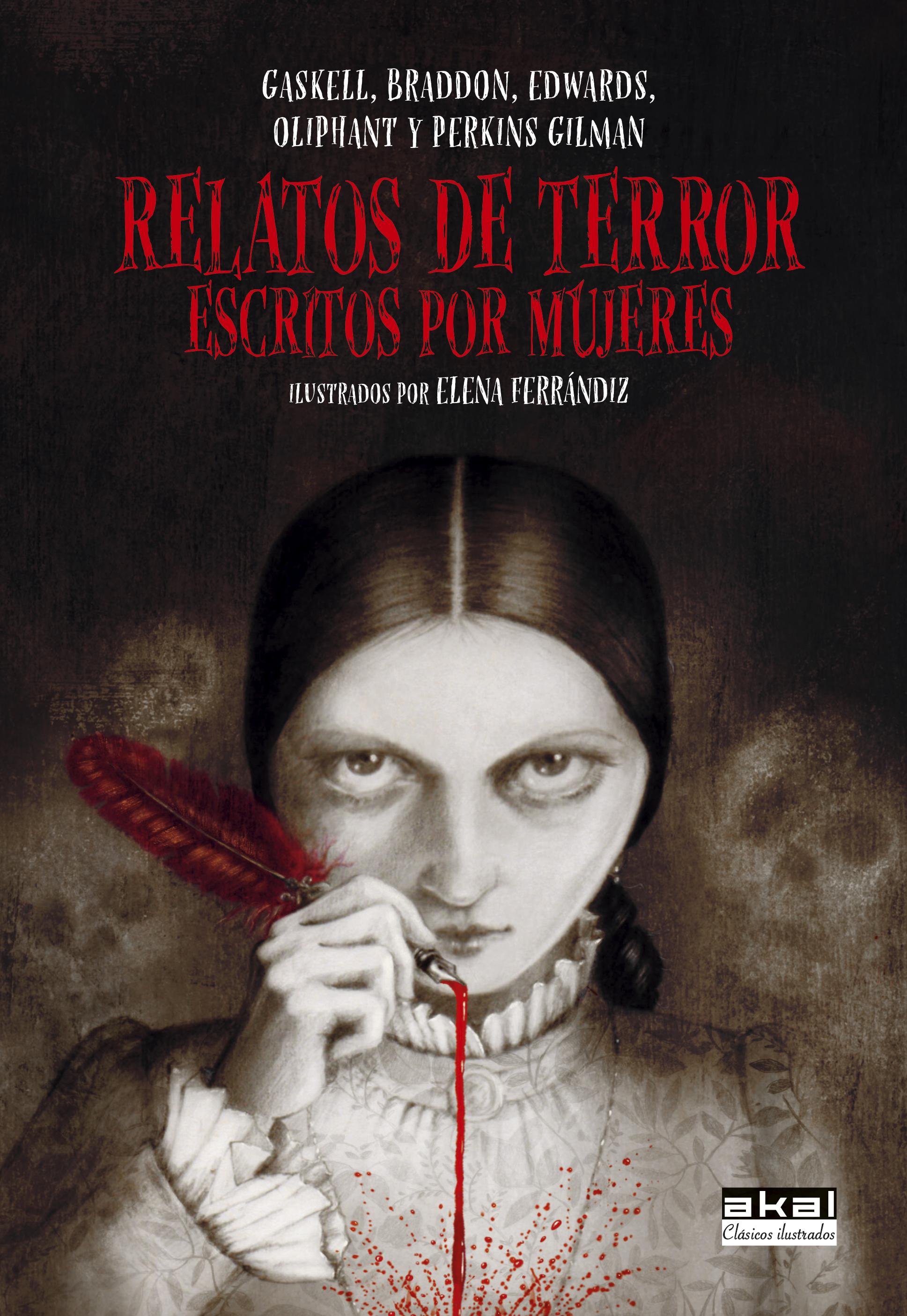

Acotando la lente de lo fantasmático en aras de evidenciar la idiosincrasia espectral que cobra forma —o espíritu— en los relatos de fantasmas victorianos escritos por mujeres, resulta evidente que tal producción literaria supone una eclosión a modo de canto de cisne en la etapa finisecular del siglo XIX. En tal marco, el espectro se erige en performatividad simbólica y de vindicación feminista, instrumento y medio de resiliencia y crítica social —en consonancia con la emergente y pujante resistencia y lucha por los derechos en tales años por parte de la “New Woman”, aquella que “transgredía” los roles tradicionales asignados al “ángel del hogar”, el ideal doméstico patriarcal—, además de reparación de la voz silenciada de la mujer en tales tiempos de moral estricta, avances tecnológicos —como el ferrocarril, el telégrafo o el teléfono—, de fiebre por las prácticas espiritistas, el esoterismo y el ocultismo, período, curiosamente, de consagración de la novela realista y naturalista.

Además de los ya consabidos maestros de la “ghost story” Joseph Sheridan Le Fanu, M.R. James o Henry James, autoras como Catherine Crowe —quien creyese a pie juntillas en las apariciones fantasmales, tal y como refleja en The Night-side of Nature (1848), hasta el punto de imaginar ser un ente invisible venido del más allá—, Willa Cather, Mary E. Wilkins Freeman, Charlotte Riddell o las reseñadas en la presente antología, Margaret Oliphant, Mary Elizabeth Braddon, Elizabeth Gaskell, Charlotte Perkins Gilman o Amelia Edwards, plantean un singular juego literario, metaliterario y, en cierta medida, autobiográfico en el que el propio texto se convierte en voz en pena o fantasma que habla sobre esos otros espectros errantes que, en muchos casos, reflejan las propias circunstancias vitales adversas y traumáticas de sus creadoras. En estos cuentos de medianoche, la feminidad juega un doble papel, bien como narradora testigo de manifestaciones espectrales, bien como el fantasma tematizado—a veces, los dos roles al unísono—, desplegándose las piezas del ajedrez macabro en ambientes heredados del imaginario gótico si bien no en castillos o abadías apartadas del bullicio urbano sino en mansiones como espacios claustrofóbicos, gélidos, laberínticos —a veces, aislados en el margen rural—, enmarques rayanos en el inframundo y la dimensión del sufrimiento, por lo general sumidos en el fragor de la tormenta y con la orquestación de sonidos inexplicables cuya causa… no siempre es la ventisca.

El espectro femenino de los relatos de fantasmas victorianos escritos por mujeres dista mucho de ser un ente amenazador o beligerante; es, más bien, una imagen lastrada —a veces, expresión de una enseñanza moral o edificante, incluso como conseja sobre la administración o gestión de herencias o bienes—, un poso de melancolía y nostalgia, desamparada y perdida en un espacio en suspensión, como cuerpo y ser negado, relegado al confinamiento. Representa una nula presencia en la vida ordinaria de la sociedad victoriana, no solo en la unidad familiar bajo reglas rígidas y puritanas sino también —y tal es el caso de las niñeras o institutrices— como un extraño en tierra de nadie, sin sensación de pertenencia, reescritura figurativa de la imposición social o testimonio de tragedias, locura y victimización bajo el yugo patriarcal que, como eco traumático, se repite incesantemente. Al hilo, cabe apuntar que este espectro no hereda las constantes físicas del reviniente cadavérico y decadente propio de los textos del romanticismo alemán e inglés o, por poner un ejemplo más preciso, la acentuación sexualizada de los delirios “post mortem” de Poe, pues opera como un constructo mental —casi epifánico, como la Miss Jessel de Henry James en Otra vuelta de tuerca (1898)— del padecimiento y la transfiguración de los males que acechan a la mujer, su desubicación y desorientación, su exclusión del espacio doméstico y social, su existencia gris y monótona. Se trata de una efigie monolítica, una pulsión de ansiedad, a modo de discurso de contrapoder y resiliencia.

Los cuentos de fantasmas victorianos que se incluyen en el presente volumen, escritos en la segunda mitad del siglo XIX —momento en el que el fantasma alcanza su máximo auge y esplendor—, se erigen sobre los pilares temáticos y fundamentos ya aludidos, dando rienda suelta a pesadillas que provocarán el escalofrío indeleble y la inquietud más golosa en el lector. La atmósfera opresiva cobra en todos ellos un papel primordial y determinante, como diapasón de sensaciones. Así, en “El cuento de la vieja niñera” (1852), de Elizabeth Gaskell, encontramos una narración testimonial en primera persona a modo de nana de escalofrío —historia dentro de otra historia— sobre los secretos celosamente guardados en la mansión de los Furnivall, los ensañamientos y las tensiones familiares, la desproporción fanática y alienada relativa al honor, además de la ruptura del equilibrio jerárquico entre clases sociales y la manifestación invasiva del ayer, que congela —siendo la nieve un símbolo clave en el cuento— el tiempo presente para representar y recrear una y otra vez un lance cruel e inhumano, ese que regresa materializado en el espectro de una niña venida del frío exterior y que evidencia la victimización de la feminidad y corporeiza la venganza y el eco de la culpa y el remordimiento.

Por su parte, Mary Elizabeth Braddon, avezada pluma en el ámbito de las novelas sensacionalistas, compone una sinfonía de terror psicológico refinado y traumático en “El abrazo frío” (1856). El relato se plantea como una suerte de reescritura de la tradición sombría de las baladas románticas en torno a promesas vitalicias de amor que, incumplidas, se cobran un escalofriante peaje con el retorno y la reviniencia en forma de celo posesivo por parte de uno de los amantes. Es motivo angular en el relato esa gélida proclama y demanda espectral —presencia metonímica del fantasma, pues se manifiesta solo a través del abrazo frío y mortal—, manifestación elocuente y asertiva, por más que evanescente, de la mujer vulnerable, ultrajada y desdeñada.

La dinámica espectral en “La diligencia fantasma” (1864), de Amelia Edwards, es índice vertebrador, presencia multiplicada, tanto a través de la coreografía silente de los tres viajeros fantasma que acompañan al narrador en el carruaje maldito, como mediante la orquestación de la angustia y amenaza que transmiten el aura y la atmósfera adimensional de los páramos tormentosos de Yorkshire, puro artificio animista que sirve como escenario de la narración. Carente de modalización o perspectiva de género, el de Edwards es un cuento a medio camino entre la consciencia y la alucinación, una galería de pesadilla que se nutre de una tragedia revisitada en forma de bucle, un tratado sobre la inevitabilidad del sino y la recreación gradual del abismo último, la muerte que a todos nos aguarda.

Asimismo, la sagaz maestría de Margaret Oliphant al construir con sutileza escalofriante el suspense y el terror psicológico en su relato “La puerta abierta” (1882) encumbran a autora y texto como referentes memorables dentro del escenario de la “ghost story” del período victoriano. Su narración pivota en torno al concepto de ausencia, ilustrado a partir de diferentes manifestaciones, literales y metafóricas. Considérese la invisibilidad del niño fantasma, materializado en la plañidera acusmática de su voz en súplica exasperada, además de la propia ausencia del hogar —una dimensión fantasma a la intemperie—, el marco doméstico que es símbolo vaciado como geografía del nunca representada por la puerta en ruinas o el umbral a ninguna parte. Oliphant nos habla a dos voces, haciendo coexistir mediante la ambigüedad y la dialéctica —la duda fantástica de Todorov— la explicación racional y la sobrenatural, proyectando, además, de forma consciente, a un segundo plano, los personajes femeninos, a quienes —poniendo el énfasis en la crítica social— niega peso específico, capacidad de decisión y visibilidad, como si se tratase de otros espectros más.

Finalmente, síntesis modélica del ideario que sustenta el constructo del espectro femenino en la época victoriana como agente o instrumento de denuncia frente a la opresión patriarcal, “El papel pintado amarillo” (1892), de Charlotte Perkins Gilman, propone la inmersión en una fuga infinita de reencuadres. Dicha inercia nos lleva hasta la esencia y lo más profundo del grito de la mujer contra el control abusivo y absolutista ejercido por el hombre, en este caso concreto ese médico que niega a su esposa toda sensibilidad artística, independencia, proclividad o hábito intelectual y la interpela —infantiliza e incluso demoniza— como enferma de histeria, condenándola a la “cura de reposo”, que no es sino la anulación de sus facultades y su asertividad. El papel pintado y sus diferentes capas, además del motivo de la mujer atrapada en el diseño y patrón enmarañado del tapiz, son representación de la feminidad encarcelada y, a modo de diario testimonial, nos implica emocional y empáticamente en el sufrido proceso de autoconciencia de la protagonista, todo lo cual ficcionaliza y recrea la depresión posparto sufrida por la propia autora. La perspectiva de género se proyecta, incluso, en la construcción del espacio feminizado a partir de la psicologización siniestra y el extrañamiento del marco de acción —habitaciones secretas, jardines o bibliotecas, todas ellas dimensiones suspendidas entre la realidad y lo espectral—, como contagio de la presencia sobrenatural y la heterotopía de la marginación.

A modo de conclusión, el espectro femenino que vaga explícitamente y entrelíneas en la textura polifónica de los relatos de fantasmas victorianos escritos por mujeres se erige en performatividad reivindicativa, pulsión contestataria que contrarresta el olvido —esa salvaguarda para muchos victimarios—, pone en el centro del discurso y empodera al ente deslegitimado, invisibilizado, silenciado y desplazado a lo limítrofe, y lo trae de vuelta como fuerza incontestable e irreprimible, estigma de lo ominoso y lo siniestro.

Ya lo apuntábamos: el fantasma no es invisible… El fantasma ES y tiene alma, como cada relato de esta antología.

Julio Ángel Olivares Merino es Profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén y editor de la Edición Anotada de Fantasmas. Relatos victorianos y eduardianos.