Lo que hoy llamamos ópera nació como un tipo de dramaturgia experimental y especulativa destinada al recreo nobiliario: la primera muestra de tal empeño es la Daphne de Giacopo Peri (escrita en 1594 pero no interpretada hasta cuatro años más tarde), sucedida por Euridice, una versión del mito órfico de la que se conservan dos versiones, debidas al propio Peri y a Giulio Caccini sobre el mismo libreto de Ottavio Rinuccini, que, como se cuenta en uno de los primeros capítulos de este libro, se escribieron para los festejos que habían de acompañar las bodas de Enrique IV de Francia con María de Medici. Claudio Monteverdi, ya en 1607, compuso la primera ópera digna de tal nombre (Orfeo, una favola in musica, que aún hoy sigue representándose con justificado éxito), pero, tres décadas más tarde, la apertura del Teatro de San Cassiano en Venecia convirtió lo que hasta entonces había sido un pasatiempo cortesano en una forma de teatro popular: para presenciar la Andromeda de Francesco Manelli (con libreto de Benedetto Ferrari) solamente era necesario pagar la entrada. La ópera es, históricamente, el primer espectáculo democrático de los tiempos modernos.

Llegó a haber en Venecia hasta seis teatros dedicados exclusivamente al nuevo género (aunque, simultáneamente, nunca coexistieron más de dos), auspiciados por la nobleza, que veía en ello un motivo de distinción: económicamente, la ópera siempre ha sido un espectáculo deficitario, mantenido mediante el patrocinio de las elites (gubernativas, económicas o sociales, como sucede en el presente) a guisa de coartada cultural. Bonaparte, consciente del prestigio social que suponía, fue pionero en apoyar estatalmente el espectáculo, creando un impuesto para los teatros privados destinado a sufragar la Ópera de París (una actitud similar se vio en España en tiempos recientes, cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero creó una tasa para las televisiones privadas destinada a que la televisión pública no precisase de la publicidad para subsistir, como sucedía hasta entonces). De hecho, el taquillaje, aun suponiendo un lleno absoluto y perenne, frisa el treinta por ciento del presupuesto de cualquier teatro actual.

Con una orquesta de ochenta músicos, un coro de sesenta miembros, compañía propia de ballet y taller específico para la escenografía, la Ópera de Paris se convirtió, desde las primeras décadas del xix, en el mayor coliseo de Europa: estrenar en ella era el sueño de cualquier compositor y tanto Verdi como Wagner se afanaron en ello (con resultados dispares, por lo demás). Desde que la burguesía tomase el poder con la revolución de 1789, la ópera se articuló como su espectáculo fetiche: en último extremo, culminaba así el proceso ya iniciado con la apertura del Teatro de San Cassiano. En 1876, con ocasión del estreno de Carmen, Adolph de Leuven manifestaba su rechazo a que tuviese lugar en la Opéra-Comique (una decisión del empresario Léon Carvalho), afirmando que «este es el teatro de las familias, el teatro donde se acuerdan los matrimonios: cada día se alquilan cuatro o cinco palcos solamente para facilitar semejantes negociaciones», lo que explica muy bien algunas de las funciones sociales (junto con la de la propia exhibición personal, claro está, que sigue siendo básica) que el espectáculo había asumido. Leuven dimitió como director de la Sala Favart (que albergaba entonces la Opéra-Comique) en protesta por la elección de una obra que concluye con un asesinato en escena: hasta ese extremo podía una ópera asumir una función transgresiva ya en pleno siglo xix. Las dificultades que Verdi había sufrido con la censura austriaca en los años tanto de Rigoletto como de La traviata (precedidas por las correspondientes a Luisa Miller y prolongadas con Un ballo in maschera con la censura borbónica) constituyen un ejemplo palmario de que la ópera, más allá de su papel como recreo social, implicaba igualmente una lucha denodada por la ampliación del universo de lo decible.

La Ópera de París, suntuosa, grandilocuente, estaba destinada a los grandes espectáculos historicistas: de hecho, contaba con un departamento de asesoría especializado. De los temas mitológicos de las primeras óperas, ya en el xviii se había pasado a las historias de romanos, sustituidas en el xix por los melodramas basados en la historia universal (el Don Carlo verdiano constituye un soberano ejemplo). La transformación referencial es correlativa con la propia transformación histórica: el poder ya no pertenece a la aristocracia sino a la burguesía, al hombre justificado por la Historia y no por las deidades. El final del itinerario se cifra en el verismo de las postrimerías del xix, cuyo referente ya es la más vulgar crónica de sucesos.

De todo ello trata el presente libro, pero el acento se pone (lo que constituye una laudable excepción con respecto a cualquier otro texto de parecidos propósitos), no en los cantantes y las técnicas vocales, ni siquiera en los argumentos (aunque su presencia venga, lógicamente, obligada), sino en aquello que distingue a la ópera de cualquier otra forma teatral: la música y su estrecha articulación con los avatares argumentales y la descripción de los héroes y sus destinos. Porque la ópera es, ante todo, teatro, un teatro cantado en el que el arte de los sonidos, más allá incluso de sí misma, asume una dramaturgia que la configura y la organiza de cara a la obtención de un resultado que, siguiendo a Aristóteles, solamente cabe definir como catarsis, purificación de las pasiones a través de la experiencia del personaje. Experiencia narrada, no ya a través de su peripecia argumental sino, y sobre todo, musical, una música que materializa su existencia.

En su Historia de la ópera, Gabriel Menéndez exhibe, comenta y analiza páginas concretas de las correspondientes partituras: su trabajo es, por encima de todo, musicológico, con un respeto por las obras –pero también por sus autores– tan encomiable como productivo; análisis sumamente minuciosos y detallados que, con loable actitud editorial, se destacan mediante una coloración diferente al simple blanco de las páginas empleadas en la recensión histórica. No estamos ante un texto anecdótico ni tampoco ante un enaltecimiento de las dificultades vocales, sino ante una verdadera historia en sentido científico, que señala los anales más significativos del espectáculo y destaca sus características en relación con el acontecer político y la estética propia de cada periodo, apoyados por documentos y comentarios contemporáneos que van acompañados de la terminología pertinente: conceptos como recitativo, aria, cabaletta, etc. se citan en sus lugares históricamente correspondientes, pero aparecen, además, incluidos en un amplio glosario al final del volumen (casi medio centenar de voces) que define y detalla todos los términos necesarios. Lo mismo sucede con rúbricas tales como melodramma, opera seria, opera buffa, Singspiel, etc., que describen los modelos particulares del espectáculo ligados tanto a condicionantes estilísticos como culturales o geográficos.

El volumen abarca un monto considerable de ejemplos: se citan en total algo más de trescientas óperas, de las que setenta y tres son descritas y analizadas de forma meticulosa. No obstante, los conceptos de técnica musical han sido cuidadosamente evacuados con el fin de que el lector no músico puede entender los comentarios en toda su amplitud, evitando cualquier terminología disuasoria. No es, precisamente, un empeño fácil, sino un objetivo de trabajo que el autor ha sido capaz de llevar a buen fin con un didactismo y un respeto que solamente cabe adjetivar como admirables. Tanto para el neófito como para quien quiera acercarse a la ópera provisto tan sólo del interés y el placer que la música genera, estamos ante una verdadera fuente de estudio que da cuenta con pertinencia y alcance de los movimientos artísticos y los empeños estéticos (pero también políticos y filosóficos) que se manifiestan en los títulos más conocidos. Por lo demás, resulta obvio señalar que, para el aficionado de toda la vida, el presente trabajo de Gabriel Menéndez dilata ante sus ojos un paisaje en el que descubrirá numerosos enfoques históricos y estéticos que, en muchos casos, le habrán pasado inadvertidos y que regresan ahora dilatando un ámbito mucho más complejo y enriquecedor que el que ordinariamente se le asocia. El marco temporal alcanza, por su parte, hasta los nombres más cercanos: Benjamin Britten, Hans Werner Henze, Bernd Aloys Zimmermann, György Ligeti, Olivier Messiaen o Kaija Saariaho nutren las páginas postreras de un periplo que abarca desde los orígenes de la forma (y algunos de sus precedentes, como el madrigalismo de la última época) hasta los ejemplos más próximos.

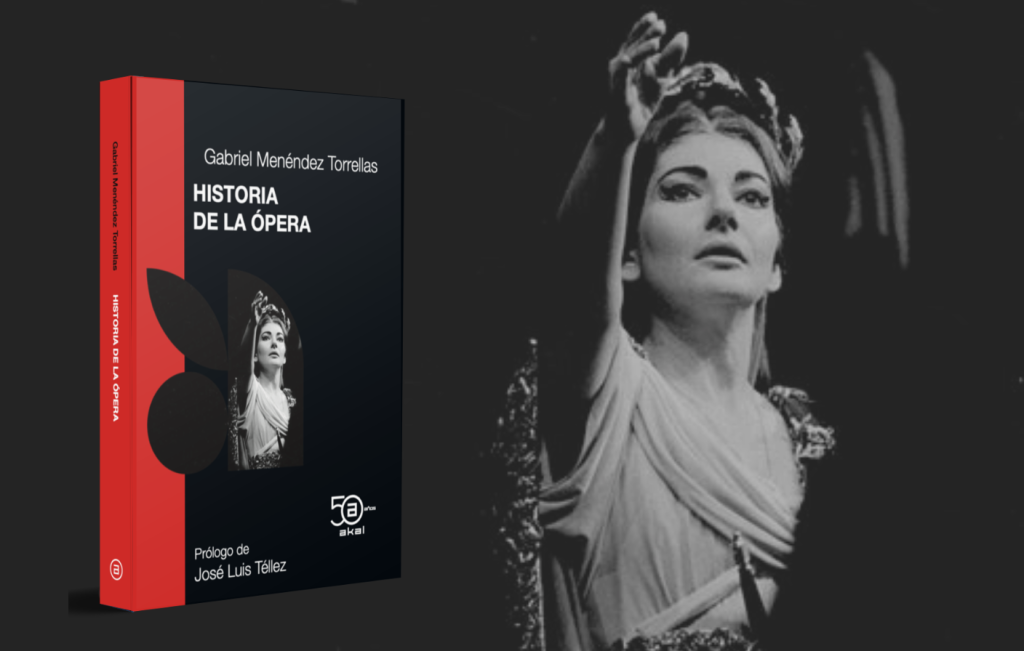

Last, but not least: es importante destacar que nos encontramos, no ya ante un tratado enciclopédico y de altísimo nivel (pero, sorprendentemente, de la más directa y fácil lectura), sino sobre todo pionero: la Historia de la ópera de Gabriel Menéndez es el primero (y aún hasta hoy, único) trabajo de tal propósito y alcance escrito por un español y publicado por una editorial igualmente española que, en sus cincuenta años de vida, ha mostrado una particular inclinación por la música. No cabe sino felicitarse (al par de enorgullecerse) doblemente por ello.

- Prólogo de José Luis Téllez en Historia de la Ópera. Colección 50 Aniversario.